登山で温かいコーヒーを飲んだり、ラーメンを作ったりするのは最高の楽しみの一つです。しかし「そもそも登山でガスバーナーは使ってもいいの?」「なぜバーナーは禁止されることがあるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実際、使用可否・どこで判断すれば良いのか分からず、富士山登山で使えるのか、あるいは国定公園では使えるのかなど、具体的なルールは複雑です。また、安全に使う時のマナーを知らないと、思わぬトラブルの原因にもなります。

この記事では、ガスバーナーを巡るルールから、使ってはいけない場所、さらにはイワタニやモンベルといった人気メーカーの製品情報、そしてバーナーの代替方法やバーナーを使わずに調理する方法まで、初心者向けに分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

①なぜ登山でガスバーナーの使用が制限されるのか

②バーナーが使える場所と使えない場所の見分け方

③安全にバーナーを使用するための具体的なマナー

④バーナーが使えない時に役立つ代替品や調理方法

登山でガスバーナーが禁止される理由とルール

✅登山でバーナーは禁止されていますか?

✅使ってはいけない場所は?

✅国定公園では使えますか?

✅富士山登山では使えますか?

✅ガスバーナーの使用可否・どこで判断?

登山でバーナーは禁止されていますか?

「登山でバーナーは一律に禁止されている」というわけではありません。しかし、多くの山域で、法律や地域の条例、土地管理者の意向によって使用が厳しく制限されているのが現状です。

この背景にある最も大きな理由は「山火事の防止」にあります。山の中は枯れ葉や枯れ枝といった燃えやすいものが多く、一度火が付くと瞬く間に燃え広がり、大規模な山火事に繋がる危険性があります。過去には、登山者のバーナーの不注意な使用が原因とみられる火災も発生しており、これが規制強化の一因となっています。

法律に目を向けると、「自然公園法」では地面で直接火を焚く「直火」は厳しく禁止されていますが、携帯用の小型バーナーは、この法律の直接的な規制対象外とされています。ただし、これはあくまで法律上の話です。

実際には、国立公園や国定公園内であっても、各エリアを管理する自治体や山小屋、土地の所有者(神社など)が、独自のルールで使用を禁止しているケースが非常に多くあります。そのため、「法律で禁止されていないからどこでも使える」と考えるのは間違いであり、山ごとのルールを個別に確認する姿勢が求められます。

使ってはいけない場所は?

ガスバーナーの使用が禁止されている場所は、大きく分けて法律で定められているエリアと、管理者によって個別に指定されているエリアの二種類があります。

まず、法律(自然公園法)に基づいて、特に厳格な保護が求められる「特別保護地区」内では、許可なく火を扱うこと(火入れやたき火)が禁止されています。この「火入れ」にバーナーが含まれるかどうかは解釈が分かれることもありますが、原則として使用は避けるべきエリアと考えられます。

次に、より一般的なケースとして、場所の管理者によって使用が禁止されている場合です。これには以下のような場所が該当します。

- 「火気厳禁」の看板や掲示がある山域

- 多くの自治体が管理する森林公園や自然公園

- 神社や寺院が所有する境内地やその周辺の山林

- 植生保護が目的とされている場所(高山植物の群生地など)

特に注意したいのは、これらの場所に必ずしも「バーナー禁止」と明記されているわけではないことです。「火気厳禁」とあれば、バーナーも当然含まれます。また、何の掲示もないからといって、使用が許可されていると判断するのは早計です。住宅地に近い里山や個人の私有地である可能性も考慮し、慎重な判断が求められます。

国定公園では使えますか?

国定公園内でのガスバーナーの使用は、非常に判断が難しい問題の一つです。前述の通り、国定公園を管轄する「自然公園法」では、携帯用の小型バーナーの使用を一律で禁止する条文はありません。しかし、だからといって「国定公園ならどこでも使える」ということにはなりません。

その理由は、国定公園という広大なエリアの中には、異なる法律や条例が適用される様々な土地が含まれているためです。例えば、特に貴重な自然環境を守るために指定された「特別保護地区」では、火気の扱いが厳しく制限されます。

また、公園内には都道府県や市町村が管理する土地、さらには神社や個人の私有地などが混在しています。

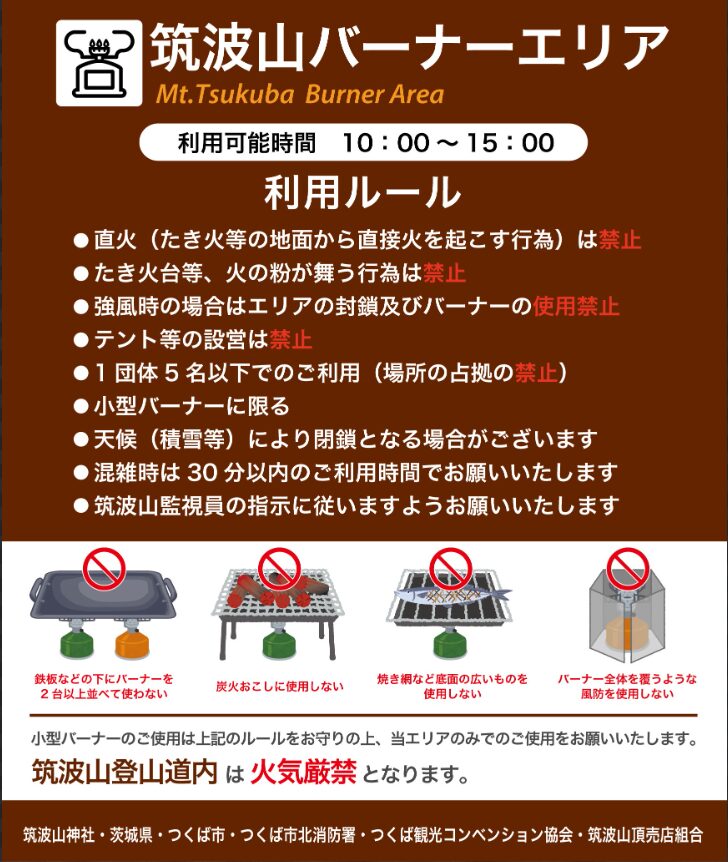

それぞれの土地管理者が、山火事防止や環境保養を目的として、バーナーを含む火気の使用を独自に禁止しているケースが少なくありません。例えば、筑波山(国定公園内)では登山道でのバーナー使用は禁止され、指定された「バーナーエリア」でのみ使用が許可されています。

したがって、「国定公園だから使える・使えない」と一括りに考えるのではなく、自分が訪れる山が国定公園内のどのエリアに該当し、そのエリアにどのような個別ルールが設けられているのかを、事前に調べることが不可欠です。

富士山登山では使えますか?

商店街から撮る夜明けの富士山が綺麗でした pic.twitter.com/G9JEqpOb30

— ハスカップ07 (@haskap1017) September 14, 2025

日本で最も多くの登山者が訪れる富士山ですが、ガスバーナーの使用については「原則として控えるべき」というのが公式な見解であり、登山者のマナーとして定着しています。

富士山の五合目以上は、国立公園の中でも特に厳格に保護されている「特別保護地区」に指定されています。このエリアでは自然環境への影響を最小限に抑えることが求められます。

富士登山オフィシャルサイトのルールとマナーに関するページでは、「バーナーやガスコンロの使用は火災や思わぬ事故を起こす恐れがあるため山小屋周辺や人混みでの使用はご遠慮ください」と明記されています。これは、狭い登山道や混雑する山小屋周辺で火を扱うことの危険性や、他の登山者への配慮を促すものです。

「禁止」という強い言葉ではないものの、事実上、使用を推奨していない状況です。万が一、バーナーが転倒して火災に繋がった場合、標高が高く空気が乾燥している富士山では、取り返しのつかない事態になりかねません。

安全な登山のため、そして貴重な自然を守るために、富士登山においてはバーナーの使用は自粛するのが賢明な判断と言えます。

ガスバーナーの使用可否・どこで判断?

登山でガスバーナーを使えるかどうかを正確に判断するためには、信頼できる情報源から事前に確認することが最も大切です。「誰かが使っていたから大丈夫だろう」といった安易な判断は、ルール違反やトラブルの原因となります。

最も確実な判断方法は、以下の通りです。

1. 公式情報を確認する

訪れる予定の山を管轄している自治体(市町村役場など)や、地域の観光協会の公式ウェブサイトを確認します。公園として管理されている場合は、その公園の管理事務所のページに利用ルールが記載されていることが多いです。

2. ビジターセンターや山小屋に問い合わせる

情報がウェブサイトで見つからない場合や、内容が不明瞭な場合は、現地のビジターセンターや山小屋に電話で直接問い合わせるのが確実です。最新かつ正確な情報を得ることができます。

3. 現地の案内看板を注意深く読む

登山口や休憩所などには、その山のルールを記した案内看板が設置されていることがほとんどです。「火気厳禁」「焚火禁止」「指定場所のみ可」といった表記を見落とさないようにしましょう。

「火気厳禁」と「直火禁止」の違い

現地の看板などで注意したいのが、「火気厳禁」と「直火禁止」という言葉の違いです。

| 表記 | 意味 | バーナーの使用 |

|---|---|---|

| 火気厳禁 | ライターやタバコ、バーナーを含む全ての火の使用が禁止 | 不可 |

| 直火禁止 | 地面に直接火を起こすことが禁止(焚き火など) | 可能な場合がある |

「直火禁止」の場合は、バーナーや焚き火台の使用が認められていることもありますが、これも場所によります。最終的には、その場のルールや状況から総合的に判断することが求められます。

「登山でガスバーナー禁止」でも役立つ知識

✅登山初心者向け:ガスバーナーを使う時のマナー

✅イワタニプリムスのおすすめ

✅モンベルのおすすめ

✅スノーピークが高く評価される理由と特徴

✅まとめ:登山でガスバーナー禁止のルール

登山初心者向け:ガスバーナーを使う時のマナー

ガスバーナーの使用が許可されている場所であっても、安全に利用するためにはいくつかの重要なマナーがあります。これらのマナーは、自分自身や他の登山者の安全を守り、貴重な自然環境を保護するために不可欠です。

設置場所を慎重に選ぶ

バーナーを設置する際は、必ず平らで安定した場所を選んでください。傾斜があったり、地面が不安定だったりする場所は、バーナーが転倒する危険性が高いため絶対に避けましょう。また、周囲に枯れ葉や枯れ草、テントなど燃えやすいものがないことを十分に確認します。岩の上や土が露出した場所が最も安全です。

安全のための補助具を活用する

風が強い日は、炎が流されて思わぬ方向に燃え移る危険があります。必ず風防(ウィンドスクリーン)を使用して炎を安定させましょう。

また、地面への熱によるダメージを防ぎ、安定性を高めるために、バーナーシート(耐熱シート)を敷くことも有効な対策です。ガスカートリッジに装着するスタビライザー(安定台)があれば、さらに転倒のリスクを低減できます。

使用中・使用後の注意

使用中は絶対にバーナーから目を離さないでください。調理が終わったら、器具が完全に冷えたことを確認してから収納します。熱いまま収納すると、ザックや他の装備を傷める原因になります。

そして、使い終わったガスカートリッジや食品の包装など、持ち込んだゴミはすべて責任を持って持ち帰ることが、登山者としての最低限のマナーです。

イワタニプリムスのおすすめ

イワタニ(Iwatani)のガスバーナーは、その燃料であるCB缶(カセットボンベ)の手軽さから、多くの登山初心者やライトユーザーに支持されています。

CB缶の最大のメリットは、コンビニやスーパー、ホームセンターなど、どこでも安価に手に入ることです。登山用品店でしか扱いのないOD缶に比べ、登山の直前でも燃料を確保しやすい安心感があります。

イワタニの代表的なモデルとして「ジュニアコンパクトバーナー CB-JCB」が挙げられます。このモデルは、コンパクトに折りたためる設計でありながら、しっかりとしたゴトクで安定感があります。火力も十分で、お湯を沸かしたり簡単な調理をしたりするには全く問題ありません。

ただし、CB缶を使用するバーナーには注意点もあります。一般的に、OD缶を使用する登山専用モデルに比べて、低温環境下での火力が低下しやすい傾向があります。そのため、厳冬期の登山や標高の高い山での使用にはあまり向いていません。

日帰りの低山ハイキングや、春から秋にかけてのキャンプなどで、手軽にバーナーを使いたいという場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

モンベルのおすすめ

モンベル(mont-bell)をはじめとする登山専門ブランドが展開するガスバーナーは、日本の厳しい山岳環境での使用を想定した、高い性能と信頼性が特徴です。

これらのモデルの多くは、燃料としてOD缶を採用しています。OD缶はCB缶に比べて寒冷地や高所での性能低下が少なく、安定した火力を維持できるように配合されたガスが充填されています。また、バルブの構造も堅牢で、安全性に優れています。

モンベルのバーナーは、他の登山専門ブランドと同様に、徹底した軽量化とコンパクトさを追求しています。軽量なチタン素材を使用したり、燃焼効率を高めてガス消費量を抑える工夫が凝らされていたりと、グラム単位で荷物の重さを気にする本格的な登山者のニーズに応える設計になっています。

火力、安定性、軽量性のバランスが取れたモデルが多く、初心者からベテランまで幅広い層に対応するラインナップが揃っています。

価格はイワタニ製品などのCB缶モデルに比べて高価になりますが、厳しい環境下での信頼性や、より本格的な登山を目指すのであれば、登山専門ブランドのバーナーを選ぶ価値は十分にあります。

スノーピークが高く評価される理由と特徴

スノーピークのシングルバーナー「メタルクラブ」です。昔使っていたのを思い出しました。まさに蟹のような見た目で気に入っていました。レクタもこの系統かも。#スノーピーク #メタルクラブ pic.twitter.com/zZTBB2E5Ug

— spriggan5884 (@spriggan5884) March 8, 2025

キャンパーからの絶大な信頼を集めるアウトドアブランド「スノーピーク」。その製品群の中でも、ガスバーナーは高いデザイン性と機能性を両立し、初心者からベテランまで幅広い層に評価されています。スノーピークのガスバーナーがなぜ多くのキャンパーに選ばれるのか、その理由と代表的なモデルの特徴を詳しく解説します。

スノーピーク製ガスバーナーが評価される5つの理由

「もっと携帯性の高いカセットコンロがあったなら」。そう願う料理好きなキャンパーを納得させるのが、スノーピークの「HOME&CAMP バーナー」だ。https://t.co/CmyvHwWbEi pic.twitter.com/AnZLfOtbug

— WIRED.jp (@wired_jp) February 22, 2023

スノーピークのガスバーナーが支持される背景には、同社ならではのこだわりとユーザー目線に立った製品開発があります。

1.洗練されたデザインと機能美

スノーピーク製品に共通する最大の魅力は、シンプルで洗練されたデザインです。ガスバーナーも例外ではなく、無駄を削ぎ落とした機能的なフォルムが特徴です。特に「HOME & CAMPバーナー」は、従来の卓上コンロのイメージを覆すデザインで、グッドデザイン賞を受賞するなど高く評価されています。

2.安定した火力を生む確かな技術力

アウトドアでの調理では、風の影響を受けにくく、安定した火力を維持できることが重要です。スノーピークのバーナーは、バーナーヘッドの形状を工夫することで耐風性を高め、効率的な燃焼を実現しています。

また、寒冷地での使用や長時間の利用でも出力が落ちにくい「液出し」タイプのモデルもラインナップされており、過酷な環境下でも安定した調理を可能にします。

3.携帯性と収納性に優れた設計

荷物が多くなりがちなキャンプにおいて、ギアの携帯性や収納性は重要な選定ポイントです。スノーピークのガスバーナーは、使用時には十分な安定性を確保しながら、収納時には驚くほどコンパクトになるモデルが揃っています。

「ギガパワーストーブ “地”」のようなソロキャンプ向けの超軽量モデルから、画期的な折りたたみ機構を持つ卓上コンロまで、用途に応じた選択が可能です。

4.初心者にも優しい直感的な使いやすさ

多くのモデルで、点火装置(イグナイタ)が標準装備されており、ライターなどがなくても簡単に着火できます。火力調整のつまみも大きく、グローブをしたままでも操作しやすいなど、初心者でも直感的に扱えるよう細やかな配慮がなされています。

5.拡張性の高さと豊富なラインナップ

主力製品である「アイアングリルテーブル(IGT)」システムに対応した「フラットバーナー」は、テーブルに組み込むことで自分だけのオリジナルキッチンを構築できます。このような拡張性の高さもスノーピークならではの魅力です。

また、ソロ、デュオ、ファミリーといった様々なキャンプスタイルや用途に応える豊富な製品ラインナップで、必ず自分に合った一台を見つけることができます。

代表的なモデルとその特徴

数あるラインナップの中から、特に人気が高く特徴的な登山用・携帯軽量モデルを1つだけピックアップします。

ギガパワーストーブ “地”:信頼のロングセラー・ソロストーブ

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 圧倒的な軽量・コンパクト性 | 手のひらに収まるほどのサイズと軽さで、携帯性は抜群です。 |

| バランスの取れた性能 | コンパクトながら2,500kcal/hという十分な火力を持ち、五徳の安定性も確保されています。 |

| 長年の実績 | 1998年の発売以来、世界中のキャンパーや登山家に愛用され続けているロングセラーモデルです。 |

| 燃料 | コンパクトで高出力なOD(アウトドア)缶を使用します。 |

| おすすめのユーザー | ソロキャンプや登山など、荷物を少しでも軽くしたいアクティブな方。 |

スノーピーク「ギガパワーストーブ “地”」かんたん解説

発売してすぐに買ってから二十年以上使ってる、スノーピークのギガパワーストーブ「地」にオートイグナイタを装着。これだけ長く売られてるモデルなのに、対応品が今も出てるのほんとありがたい… pic.twitter.com/lvpiEn2M6f

— 🏍 ねりタケ 🐝 🐡🔰🍊 (@neritake) June 16, 2024

これから登山を始めるあなたが、山の上で温かいコーヒーを飲んだり、カップラーメンを食べたりしたいなら、この「ギガパワーストーブ “地”」は、最初の一個に選んで間違いのない、超定番のガスコンロ(バーナー)です。

登山にピッタリ!3つの良いところ

1.とにかく軽い!小さい!荷物にならない!

登山では、荷物は1グラムでも軽いほうが楽になります。このバーナーは、重さが卵1個分くらいしかなく、たたむと手のひらにすっぽり収まるほどコンパクト。リュックの隅にポンと入れておけるので、全く邪魔になりません。

2.使い方がシンプルで、初めてでも安心

使い方はとても簡単です。 ① ガス缶(別売り)にクルクルと回して取り付ける。 ② つまみを少し回して「シュー」とガスを出す。 ③ 点火スイッチをカチッと押すだけ。(※ライターが必要なモデルもあります) 火力の調整も、つまみを回すだけなので直感的。料理に慣れていなくてもすぐに使えます。

3.「定番」という安心感

発売から20年以上も、世界中の多くの登山者に愛用され続けている「超ロングセラー」製品です。「みんなが使っている」という事実は、それだけ信頼性が高く、使いやすい証拠。初めての道具選びで失敗したくない方にぴったりです。

ここだけは知っておきたい注意点

- 風には少し弱いかも

とても小さいので、風が強い場所では火が揺れてしまうことがあります。もし心配なら、バーナーを囲む「風防(ウィンドスクリーン)」という銀色の板を一緒に持っていくと、さらに安心してお湯を沸かせます。 - 乗せる鍋は小さめのものを

本体がコンパクトな分、鍋を乗せる五徳(ゴトク)も小さめです。一人用や二人用の小さなクッカー(登山用の鍋)を乗せるのに最適です。 - ガス缶は専用のものを

家庭用のカセットコンロで使うガス缶(CB缶)とは違い、「OD缶」というアウトドア専用の丸いガス缶を使います。これは、アウトドアショップや大きめのスポーツ用品店などで購入できます。

一言でいうと

一言でいうと「驚くほど小さくて軽いのに、しっかりお湯が沸かせる頼れる相棒」です。「ギガパワーストーブ “地”」は、「軽さ」「使いやすさ」「信頼性」の三拍子がそろった、まさに登山デビューに最適なガスバーナーです。

まとめ:登山でガスバーナー禁止のルール

この記事では、登山におけるガスバーナーの使用ルールについて解説しました。安全で楽しい登山のために、以下のポイントを再確認してください。

• 登山のガスバーナー使用は、山火事防止のため多くの場所で制限されている

• 自然公園法では直火が禁止されているが、バーナーは対象外とされることが多い

• しかし、自治体や土地管理者が独自のルールで禁止している場合がほとんど

• 「火気厳禁」の看板はバーナーも含むが、「直火禁止」は含まない場合がある

• 使用可否の判断は、公式サイトやビジターセンターで事前に確認するのが最も確実

• 富士山では、安全と環境配慮のためバーナーの使用は控えるのがマナー

• 使用が許可された場所でも、安全な場所を選び、風防などを使う

• 使用中はその場を離れず、ゴミは必ず全て持ち帰る

• バーナーの代替として、固形燃料やアルコールストーブも選択肢になる

• イワタニ製品は燃料が手に入りやすく、手軽さが魅力

• モンベルなど専門ブランド製品は、過酷な環境での信頼性が高い

• ルールとマナーを守ることが、自分と自然、他の登山者を守ることに繋がる

• 事前の情報収集と準備が、安心して山を楽しむための鍵となる

• 不明な場合は「使わない」という判断も、時には大切