モンチュラの靴の評判、特に主力モデルであるヤルテクノGTXの卓越したフィット感や、デュアルゾーンレーシングの革新性が気になっていませんか。濡れた岩場でも滑らないソールの性能や、レディースモデルの評価とサイズ感も知りたいところです。

また、サイズ感は細めなのか、幅広・甲高の足に合うかという注意点や、上位機種ヴァーティゴGTXとの違いも比較したいですよね。さらに、ソールの耐久性と寿命の問題、ソール張り替え費用は高額か、そして【重要】日本代理店の事業撤退の影響が現在どうなっているのかまで、購入前に知りたい情報を網羅的に解説します。

この記事でわかること

①モンチュラ主力モデルの性能と特徴

②購入前に知るべきサイズ感と注意点

③ソールの寿命やメンテナンス方法

④日本代理店の現状と購入方法

モンチュラの登山靴の評判:主力モデルの革新性!

✅ヤルテクノGTXの卓越したフィット感

✅デュアルゾーンレーシングの革新性

✅濡れた岩場でも滑らないソール性能

✅上位機種ヴァーティゴGTXとの違い

ヤルテクノGTXの卓越したフィット感

モンチュラ ヤルテクノGTXが多くの登山者から高い評価を得ている最大の理由は、「まるで足と一体化したかのような」と形容される卓越したフィット感にあります。登山において靴のフィット感は、単に快適さだけでなく、靴擦れの防止、疲労の軽減、さらには岩場での安定した足さばきといった安全性にも直結する非常に重要な要素です。

この卓越したフィット感を生み出している核心技術の一つが、モンチュラ独自の「3D Dynamic Wrapping System」です。

これは、一般的な登山靴とは根本的に異なるアッパー構造を指します。多くの靴ではシュータン(靴のベロ)がアッパー本体とは別パーツとして取り付けられていますが、ヤルテクノGTXは違います。シュータンがシューズの内側のアッパーと完全に一体化しており、足首全体を文字通り「包み込む」ようなラップ式構造を採用しているのです。

このラップ式構造には、従来の靴にあったいくつかの欠点を解消する大きなメリットがあります。まず、歩行中にシュータンが左右どちらかにズレてしまい、不快感や当たりの原因となる現象が構造上発生しません。

また、足首周りに隙間ができにくいため、小石や砂が靴内部に侵入するのを効果的に防ぎます。何よりも、足と靴との一体感が飛躍的に向上し、靴の中で足が不要に動く(ずれる)ことを最小限に抑え込みます。

このフィット感をさらに高めているもう一つの柱が、人間工学に基づいて緻密に設計されたアッパーデザインです。人間の足は、本来の形状として親指側と小指側では形が異なる左右非対称の構造をしています。ヤルテクノGTXはアッパーの形状自体を、この足の自然な形に沿うよう左右非対称に設計しています。

さらに特徴的なのは、シューレース(靴紐)の配置です。一般的な靴のように左右平行に穴が並んでいるのではなく、内側(土踏まず側)から外側(くるぶし側)に向かって、斜めに締め上げるような非対称の配置を採用しました。

この設計により、足の甲で最も圧迫を感じやすい中央部分へのストレスをうまく分散させることができます。それと同時に、土踏まず側から足全体を無理なく、かつナチュラルに引き締めることが可能になりました。

結果として、特定の場所(例えば小指の付け根や甲の高い部分)だけが強く当たるといったストレスが大幅に軽減されています。このように、「ラップ式の一体型シュータン」と「左右非対称のアッパーデザインおよびシューレース配置」という二つの独自構造が組み合わさることで、ヤルテクノGTXはまるでオーダーメイド品のような隙間のない快適な履き心地を実現しています。

この優れたフィット感が長時間の登山でも持続することが、多くの登山者に愛用される大きな魅力となっています。

ヤルテクノGTX フィット感の秘密

- シュータンが一体化したラップ式構造が、タンのズレを防ぎ足首周りを隙間なくホールドします。

- 人間の足の形に沿った左右非対称のアッパーデザインが、足全体を自然に包み込みます。

- これらの独自構造が連携し、靴擦れや特定の当たりといった違和感を最小限に抑え、快適な歩行をサポートします。

デュアルゾーンレーシングの革新性

前述の「3D Dynamic Wrapping System」による卓越したフィット感を、さらに能動的に、登山中のあらゆる状況に対応させるための革新的な仕組みが、「デュアルゾーンレーシングシステム」です。

これは、単なる靴紐の仕組みという以上に、登山靴の快適性を根本から引き上げる思想に基づいています。多くの一般的な登山靴は、一本の長い靴紐でつま先から足首までを締め上げるため、ある「妥協点」でフィット感を決めるしかありませんでした。

例えば、足首をしっかり固定しようと強く締め上げると、連動してつま先側も締まりすぎてしまい、足が圧迫されて痛くなるといった経験はないでしょうか。逆に、つま先側を快適にすると、今度は足首のホールドが甘くなり、下りで足が前にずれてしまう。

これが一本の靴紐で繋がっていることの構造的な限界でした。しかし、ヤルテクノGTXのデュアルゾーンレーシングシステムは、靴紐の中間部分、ちょうど足首が曲がる屈曲部付近に、靴紐のテンションをロックする特別なストッパー(スライダーパーツ)を搭載しています。

この黒いパーツが「中間地点の関所」のような役割を果たし、靴紐のエリアを物理的に「つま先側(Zone 1)」と「足首側(Zone 2)」の2つに分割します。

これにより、以下のような従来の登山靴では不可能だった、状況に応じた精密なフィット感の調整が可能になるのです。

デュアルゾーンによる具体的な調整例

- 登り(Uphill)の場面

登りでは、足を前に振り上げたり、岩に足を乗せたりするために、足首の自由な動き(可動域)が求められます。ここでは、まず「つま先側(Zone 1)」を岩場でも安定するよう適度に締め、ストッパーでロックします。

その後、「足首側(Zone 2)」はあえて少し緩めに締めます。こうすることで、つま先側のフィット感を犠牲にすることなく、足首だけを自由に動かしやすくでき、疲労の軽減やスムーズな足運びに繋がります。 - 下り(Downhill)の場面

下りでは、体重で足が靴の中で前に滑り、爪先が靴の先端に当たって負傷すること(トウバング)を絶対に防がなければなりません。このため、「足首側(Zone 2)」の紐を可能な限り強く締め上げ、踵(かかと)を靴のヒールカップに完璧に固定する必要があります。

前述の通り、ストッパーが「つま先側(Zone 1)」のテンションを既に保持してくれているため、「足首側(Zone 2)」をどれだけ強く引いても、「つま先側(Zone 1)」が連動して締まりすぎることはありません。これにより、足先は快適な空間を保ったまま、足首だけを強力に固定するという、理想的な状態を作り出せます。

このように、一度決めたつま先側のフィット感を登山中ずっと維持したまま、状況に応じて足首周りの締め具合だけを自在に変更できる。この「わずらわしさからの解放」と「状況対応力の高さ」こそが、デュアルゾーンレーシングシステムの革新性と言えるでしょう。

濡れた岩場でも滑らないソール性能

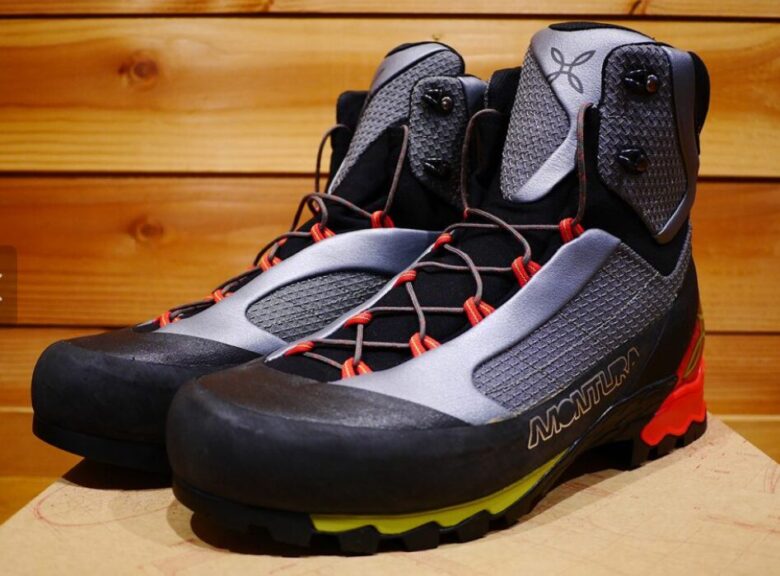

ヤルテクノGTXが「岩稜歩きに最適」と高く評価される最大の理由は、そのソールシステムにあります。この靴は、元々クライマーが険しい岩場までアプローチ(接近)するために開発された「アプローチシューズ」の系譜を引いています。

そのため、一般的なハイキングシューズとは異なり、岩場でのパフォーマンスを最優先に設計されています。

その核心となるのが、アウトソール(靴底)です。ここには、グリップ力に絶対的な定評を持つVibram(ビブラム)社製、かつその中でも特に濡れた路面に強い「メガグリップコンパウンド(MegaGrip)」を贅沢に採用しています。

メガグリップは、従来のソール素材に比べて粘り気のある柔らかいゴム(コンパウンド)で構成されており、乾いた岩はもちろん、登山者が最も神経を使う「雨で濡れた岩」や「苔むした滑りやすい路面」において、まるで吸い付くような圧倒的な摩擦力を発揮します。

さらに、モンチュラはVibramと共同開発した独自のソールパターン(Vibram®︎シグナルソール)を採用。一見滑りやすそうな一枚岩の上でも、ソール全体で地面をしっかりと捉え、登山者に絶大な安心感を提供します。

クライミングゾーンの威力

アプローチシューズとしてのDNAを最も色濃く反映しているのが、ソールの「クライミングゾーン」です。これは、ソールの最もつま先側に設けられた、あえてブロック状の凹凸(ラグ)をなくしたフラットなエリアを指します。

一般的な登山靴は、土や泥の上でのグリップを重視するため、つま先まで深い溝が刻まれていることが多いです。しかしヤルテクノGTXは、このクライミングゾーンがあるおかげで、以下のような登山靴の領域を超えたムーブ(動き)に対応できます。

クライミングゾーンが真価を発揮する場面

- 狭い足場への立ち込み:岩の小さな突起(スタンス)やハシゴの細い段に、爪先だけを乗せて安定して立ち込めます。

- 鎖場での安定性:日本の登山道に多い鎖場で、岩に足をかける際に抜群の安定感を発揮します。

- スメアリング:クライミング技術の一つで、足裏全体を岩の面に擦り付けて摩擦で体を支える動きにも対応できます。

快適性を支えるミッドソール

ヤルテクノGTXのソールは、ただ岩に強いだけではありません。長時間の歩行を支える「快適性」と「安定性」も高次元で両立しています。

まず、重登山靴のようにソール全体がガチガチに硬いわけではなく、アプローチシューズ特有の適度な「柔軟性(しなり)」を持っています。この「しなり」が、岩場までの平坦な登山道や舗装路を歩く際に、スニーカーのような自然な足運びを可能にし、推進力を生み出します。

さらに、ミッドソール(中間層)には、インプットされた情報によれば3層構造の衝撃吸収システム(Composite Flame Technology)が組み込まれています。これは、着地時の衝撃を効果的に吸収するだけでなく、不必要な靴の「ねじれ」を防ぐ高い剛性も備えています。

このおかげで、特に疲労が蓄積し、足元がおろそかになりがちな下山時においても、岩がゴロゴロした不安定な路面で足首がぐらつくのを抑え、足裏への突き上げを大幅に軽減してくれます。

ハイグリップソールの注意点

ただし、メガグリップのような高性能コンパウンドは、その宿命として、柔らかい素材ゆえに「ソールの摩耗が比較的早い」というデメリットも持ち合わせています。これはグリップ力とのトレードオフであり、次の項目で解説する「ソールの寿命」に関わってきます。

上位機種ヴァーティゴGTXとの違い

モンチュラの登山靴を検討する際、ヤルテクノGTXの軽快さが注目される一方で、その上位機種として比較対象に挙がるのが「ヴァーティゴGTX」です。

この二足は、一見するとデザインテイストが似ているかもしれませんが、その設計思想と想定される登山シーンは根本的に異なります。

一言でその違いを表現するならば、以下のようになります。

- ヤルテクノGTX:「軽量性・柔軟性・フィット感」を追求したアプローチシューズ(岩稜ハイキング・軽快な登山向け)

- ヴァーティゴGTX:「高剛性・耐久性・安定性」を最優先した本格的な縦走用アルパインブーツ(重装備・残雪期向け)

この最大の違いは、「アッパー(靴本体)の堅牢性」と「シャンク(靴底の芯材)を含むソールの剛性」に明確に表れています。

アッパー素材とフィット感の違い

前述の通り、ヤルテクノGTXのアッパーは比較的柔らかい撥水スエードを使用しており、履き込むほどに足に馴染みやすい特性があります。これにより、あの卓越したフィット感が生まれます。

一方、ヴァーティゴGTXのアッパーは、インプットされた情報によればナイロンを樹脂でコーティングした非常に固い素材で作られています。これは、岩場での擦れや、雪・氷といった過酷な環境から足を守るための高い耐久性を実現するためです。

その代わり、ヤルテクノのような「すぐに馴染む」柔らかさはなく、足に馴染むまでには時間がかかる可能性があります。同じラスト(木型)であっても、ヴァーティゴの方がよりタイトで遊びがなく感じられることが多く、サイズ選びはヤルテクノ以上に慎重に行う必要があります。

なぜ「剛性」が必要なのか?

ヴァーティゴGTXの最大の特徴である「高い剛性(ソールが曲がりにくいこと)」は、特定の登山スタイルにおいて絶対的なメリットとなります。

1. テント泊など重装備での長期縦走

15kgを超えるような重いテント泊装備を背負った場合、ヤルテクノGTXのようにソールが柔らかいと、足裏で地面の凹凸を直接感じすぎてしまい、足底の筋肉が極度に疲労してしまいます。

ヴァーティゴの硬いソールは、重い荷物を支える強固な「板」の役割を果たします。これにより、足のアーチが崩れるのを防ぎ、長距離を歩行する際の疲労を大幅に軽減してくれるのです。

2. 残雪期のアイゼン装着

春先や秋口の残雪期に、チェーンスパイクではなく前爪のある「軽アイゼン」や「セミワンタッチアイゼン」を装着する場合、ソールの剛性は安全性に直結します。

ヤルテクノのようにソールがしなやかに曲がってしまうと、アイゼンが靴の動きに追従できず、変形したり、最悪の場合「歩行中に外れる」という重大な事故に繋がったりする危険があります。ヴァーティゴの剛性は、アイゼンを安定して装着するための強固な「土台」として不可欠です。

用途による明確な使い分け

ご自身の主な登山スタイルによって、どちらが最適かを選ぶことが重要です。

- ヤルテクノGTXが最適:日帰りや山小屋泊がメイン。荷物は比較的軽い。北アルプスなどの岩稜帯で、軽快さや足裏感覚(フリクション)を重視したい方。

- ヴァーティゴGTXが必要:テント泊装備での長期縦走を計画している。春先の残雪期登山も視野に入れている。重い荷物を背負っても安定して歩ける「頑丈な道具」を求めている方。

| モデル名 | ヤルテクノGTX | ヴァーティゴGTX |

|---|---|---|

| カテゴリ | アプローチシューズ(ミドルカット) | アルパインブーツ(縦走用) |

| 特徴 | 軽量、柔軟、フィット感抜群 | 高剛性、耐久性、固めの履き心地 |

| アッパー | 撥水スエード(柔らかめ) | ナイロン樹脂コーティング(固め) |

| ソール剛性 | 柔軟性あり(適度にしなる) | 高い剛性(ほとんど曲がらない) |

| アイゼン | チェーンスパイクのみ推奨 | 軽アイゼン・セミワンタッチ対応 |

| 推奨用途 | 日帰り〜小屋泊の岩稜登山、ハイキング | テント泊縦走、残雪期登山、岩稜帯 |

モンチュラの登山靴の評判:購入時の注意点と疑問

✅サイズ感は細め?幅広・甲高の注意点

✅レディースモデルの評価とサイズ感

✅ソールの耐久性と寿命の問題

✅ソール張り替え費用は高額か

✅【重要】日本代理店の事業撤退の影響

✅まとめ:モンチュラの登山靴の評判

サイズ感は細め?幅広・甲高の注意点

モンチュラの登山靴を選ぶ上で、最も重要であり、同時に最も悩ましいのが「サイズ感」です。イタリアをはじめとするヨーロピアンブランドの登山靴は、全般的にラスト(木型)が細めに作られている傾向があります。モンチュラもその例に漏れず、基本的なラストはシャープな印象を受けるかもしれません。

このため、典型的な日本人の足型とされる「幅広・甲高」の方が選ぶ際には、特に注意が必要です。実際にユーザーの評判の中には、「足先と幅がやや細め」「最初、歩いていると指先があたる感じがした」といった声が見られます。

しかし、ここで興味深いのは、「イタリア靴の中で一番広めの印象」という正反対のレビューも存在することです。この一見矛盾するような評判が混在するのには、明確な理由がいくつか考えられます。

一つは、モンチュラのラストが持つ独自の特徴です。インプットされた情報によれば、モンチュラの靴は、踵(ヒール)部分をタイトに設計してホールド感を高めつつ、前足部(つま先周り)は他のイタリアブランドと比較してやや広めに設計されている傾向があるようです。

つまり、「踵は細いが、つま先は比較的楽」という特徴が、人によって「細い」とも「広い」とも感じさせる要因になっている可能性があります。

もう一つの非常に重要な要素が、アッパー(靴本体)の素材の違いです。例えば、主力モデルのヤルテクノGTXは、アッパー素材に比較的柔らかい撥水スエードを使用しています。スエード素材は、履き込むことで使用者の足の形に馴染みやすい(伸びやすい)特性を持っています。

そのため、履き始めは「少しタイトかな?」と感じても、靴紐の調整や数回の使用で、驚くほど足にフィットしてくるケースが多いのです。前述の「指先があたる感じがした」というユーザーも、その後「紐をゆるめて調整したら足が当たらなくなった」と報告しています。

一方で、上位機種のヴァーティゴGTXのように、アッパーが固いナイロン樹脂でコーティングされているモデルの場合、素材自体がほとんど伸縮しません。このような固い素材の靴は、初期段階でのわずかな当たりが後々まで響くため、よりシビアなフィッティングが求められます。

同じラストであっても、アッパー素材の柔軟性によって、体感的なタイトさが大きく変わってくるのです。

これらの理由から、特に幅広・甲高を自認される方がモンチュラの靴を検討する場合は、オンラインストアでの購入は避け、必ず実店舗で専門知識を持つスタッフと相談しながらフィッティングすることを強く推奨します。

サイズ選びで失敗しないための鉄則

- 必ず専門店で試し履きをする:足の3D計測器などがある専門店で、ご自身の足の正確なサイズ(長さ、幅、甲の高さ)を把握した上でフィッティングしてください。

- 必ず登山用ソックスを持参する:普段履いている薄手の靴下と登山用の厚手のソックスでは、靴内部の容積が全く変わってしまいます。必ず本番で使用する予定のソックスを持参しましょう。

- 0.5cm〜1.0cm上を選ぶ:登山用ソックスの厚み分に加え、「捨て寸」と呼ばれるつま先の余裕を確保するため、普段のスニーカーサイズよりも0.5cmから1.0cm程度大きいサイズを選ぶのが一般的です。この「捨て寸」は、特に下山時に爪先が靴の先端に当たって内出血するのを防ぐために不可欠です。

- 試着は足がむくむ午後に:人の足は、朝よりも夕方の方がむくみによってわずかに大きくなります。登山中も同様に足はむくむため、できれば午後の時間帯に試着するのが理想的です。

- 店内の坂道でテストする:多くの登山用品店には、テスト用の小さな坂道(スロープ)が設置されています。必ずそこを登り・下りしてみて、登りで踵が浮きすぎないか、そして下りで爪先が強く当たらないかを確認してください。

- 靴紐を本気で調整する:ヤルテクノGTXの場合は、デュアルゾーンレーシングシステムを実際に操作し、つま先側と足首側の締め具合を独立して調整できることを体感してください。甲高の方は、この機能で甲周りの圧迫を逃がせるかどうかが大きなポイントになります。

レディースモデルの評価とサイズ感

モンチュラの登山靴は、レディースモデルも非常に高い評価を得ています。これは、単にメンズモデルの色やサイズを変えた「シュリンク・アンド・ピンク(小さくしてピンクにする)」と呼ばれるような安易なものではなく、女性の登山体験を根本から支える専用の設計が施されているためです。

まず、多くの女性登山者を惹きつけるのが、イタリアブランドならではの卓越したデザイン性です。機能一辺倒で武骨になりがちな登山靴の世界において、モンチュラは性能と美しさを高い次元で両立させています。

例えばヤルテクノGTX ウーマンモデルの「バルティック/ローザシュガー(Baltic / Rosa Sugar)」カラーは、鮮やかなブルーの本体にピンクの靴紐が映えるデザインが「機能的な靴も可愛くあってほしい」と願う多くの女性から絶大な支持を集めました。このように、登山へのモチベーションを高めてくれるデザイン性の高さは、モンチュラが選ばれる大きな理由の一つです。

しかし、モンチュラの真価は、そのデザインの下に隠された「性能への一切の妥協のなさ」にあります。レディースモデルが高い評価を得ている本当の理由は、「女性専用ラスト(木型)」をベースに設計されている点です。

一般的に、同じ足の長さであっても、女性の足は男性の足に比べて、踵(かかと)がより小さく、甲が低く、足全体の幅が狭い傾向にあります。メンズモデルをただ小さくしただけの靴では、この骨格の違いから、どうしても踵が浮いて(ヒールリフト)、靴擦れの原因になったり、靴の中で足が動いてしまったりしがちです。

モンチュラのレディースモデルは、この女性特有の骨格に合わせて専用に設計されたラストを使用しているため、足全体、特に踵(かかと)と甲周りを隙間なく正確にホールドします。この精密なフィット感こそが、長時間の山行でも疲れにくく、岩場でも安定した足さばきを可能にする最大の要因となっているのです。

ただし、この「精密なフィット感」は、サイズ選びが非常にシビアであることと表裏一体です。前述の通り、モンチュラの靴は全体的にシャープなヨーロピアンラストの傾向があるため、ご自身の足が「幅広・甲高」だと感じている女性は、メンズモデル以上に慎重なフィッティングが求められます。

女性モデルのサイズ選びの最重要ポイント

- 専用ラストがゆえのシビアさ:精密な分、足に合わなかった場合の違和感も出やすくなります。デザインの好みだけで即決するのは危険です。

- 必ず本番用の厚手ソックスで試着:普段の靴下ではなく、実際に登山で使用する厚手のソックスで試し履きし、爪先に「捨て寸(1cm程度)」が確保できるか確認してください。

- 踵(かかと)のフィット感を最優先:試着時は店内のスロープ(坂道)などを歩き、特に下りの設定で踵が浮かないか、ずれないかを最優先でチェックしましょう。

- デュアルゾーンの調整を試す:甲周りがきついと感じた場合、デュアルゾーンレーシングシステムで甲部分の圧迫を逃がせるかどうかも、購入前に必ず試してください。

ソールの耐久性と寿命の問題

ヤルテクノGTXの高性能な「Vibramメガグリップソール」には、その性能と引き換えになる注意点があります。それは、ソールの摩耗が比較的早いという点です。

これは「グリップ力が高いソールの宿命」とも言えます。柔らかいコンパウンド(ゴム素材)を使用することで高い摩擦力を生み出しているため、硬いソールに比べてどうしても削れやすくなります。

使用頻度や歩き方、歩く山の環境(岩場が多いか土の道が多いか)によって大きく異なりますが、一般的な登山靴の寿命は3年〜5年程度が目安とされています。ハードに使用したユーザーからは「3年でボロボロになった」というレビューもあり、高いグリップ性能を維持するためには、定期的なチェックが必要です。

ミッドソールの「加水分解」にも注意

もう一つ注意したいのが、ミッドソール(靴底の中間層)に使われるポリウレタン素材の「加水分解」です。これは、使用していなくても空気中の水分によって素材が劣化する現象で、見た目は問題なくても、ある日突然ソールが剥がれてしまう危険性があります。

久しぶりに登山靴を履く前には、必ずミッドソールにひび割れやベタつきがないかを確認しましょう。

ソール張り替え費用は高額か

前述の通り、ヤルテクノGTXのソールは高いグリップ性能と引き換えに、摩耗が比較的早いという側面があります。そうなると、当然「修理は可能なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」というメンテナンスコストが気になります。

まず、モンチュラ ヤルテクノGTXはソール交換(リソール)が可能です。これは、長く愛用する上で非常に重要なポイントとなります。

次に見出しにある「高額か?」という点についてですが、これは新品の価格と比較して判断する必要があります。ヤルテクノGTXの新品価格は約35,000円です。対して、ソール交換の費用は、修理を依頼する専門業者によって異なりますが、現在の一般的な相場としては約15,000円から22,000円程度(2025年11月時点)となるケースが多いようです。

新品価格の約半額から6割程度の費用がかかるため、この金額だけを見ると「高額だ」と感じるかもしれません。しかし、アッパー(靴本体)がまだしっかりしている限り、この費用で「新品同様のグリップ力」と「足元の安全性」を取り戻せると考えれば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

ソール交換の依頼先と注意点

- 依頼先:ソール交換は、一般的な靴修理店では対応が難しい場合がほとんどです。登山靴専門の修理業者か、購入した登山用品店(石井スポーツ、好日山荘など)を通じて依頼するのが最も一般的で確実な方法です。

- 交換のタイミング:最も重要な注意点です。靴底の凹凸がすり減り、その下にあるミッドソール(色の違うクッション層)が露出する前に依頼してください。ミッドソールまで削れてしまうと、修理費用が大幅に高額になるか、最悪の場合、修理自体が不可能になるケースもあります。

- 修理期間:修理には通常、1ヶ月から2ヶ月程度の期間が必要です。登山のハイシーズン直前に出すと間に合わない可能性があるため、ご自身の登山のオフシーズン(梅雨や冬など)を利用して、計画的に依頼することをおすすめします。

そして、ソール交換の価値は、単なる費用対効果だけでは測れません。

ソール交換がもたらす最大のメリット

ソール交換の最大のメリットは、費用面以上に「何十時間もかけて山を歩き、自分の足の形に完璧にフィットしたアッパー(靴本体)を、そのまま使い続けられる」点にあります。特にヤルテクノGTXのようなスエード素材の靴は、履き込むほどに持ち主の足に馴染んでいきます。

この「自分だけの完璧なフィット感」は、お金で買えるものではありません。

新品の靴をゼロから買い直し、再び靴擦れのリスクを負いながら「慣らし登山」をする手間と苦労を回避できること。これこそが、ソール交換という選択肢がもたらす最大の喜びであり、価値であると言えるでしょう。

【重要】日本代理店の事業撤退の影響

モンチュラの登山靴を検討する上で、過去に「日本代理店が撤退する」という情報を目にし、購入後のサポートや製品の入手に不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

インプットされた情報にも「2024年12月で日本の代理店が撤退」という記述があり、これは実際に過去の正規代理店に関する事実でした。ブランドの日本における展開の移行期間中に情報が錯綜し、ユーザーの間で「もう買えなくなるのではないか」「修理はどこに頼めばいいのか」といった懸念が広がったのは無理もありません。

しかし、その後の状況は整理されています。現在(2025年11月時点)、新たな正規輸入代理店(クリヤマジャパン株式会社など)が正式に業務を引き継ぎ、日本国内でのモンチュラ製品の展開を担当しています。

この新しい体制への移行が完了したことにより、製品の供給は再び安定しています。全国の主要な登山用品専門店(石井スポーツや好日山荘といった正規取扱店)や、公式オンラインストアにおいても、最新モデルを含めた製品ラインナップが問題なく展開されています。

購入以上に重要となるのが、アフターサービス、特に前述の「ソール張り替え」や修理の受付体制です。この点についても、新しい正規代理店を通じて、あるいは製品を購入した正規取扱店を経由することで、これまでと同様のサポート(保証対応、修理依頼)を安心して受けることが可能です。

したがって、「代理店撤退」に関する情報は、あくまで移行期における過去のものとなりました。現在(2025年11月時点)は、製品の購入から将来のメンテナンスに至るまで、再び安心してモンチュラの登山靴を選ぶことができる環境が整っています。

まとめ:モンチュラの登山靴の評判

以下にポイントをまとめました。

- モンチュラは1998年イタリア創業のアルパインブランド

- 主力モデルのヤルテクノGTXはアプローチシューズがベース

- 最大の特徴はラップ式シュータンによる抜群のフィット感

- デュアルゾーンレーシングシステムで締め分けが自在

- Vibramメガグリップソールで濡れた岩場でも滑りにくい

- つま先のクライミングゾーンが狭い足場に有効

- サイズ感は細め傾向で試し履きが必須

- 普段のスニーカーより0.5cmから1.0cm上が目安

- レディースモデルは機能性と高いデザイン性で人気

- 上位機種ヴァーティゴGTXはより剛性が高い縦走向けモデル

- ソールはグリップ力が高い分、摩耗は比較的早い傾向

- ミッドソールは使用しなくても加水分解で劣化する

- ソールの交換(リソール)に対応しており長く愛用できる

- ソール交換費用は15,000円から22,000円程度が相場

- 過去に代理店変更があったが現在は安定供給されている

- 日帰りから山小屋泊の岩稜登山に最適な一足と評価