冬のアクティビティや街着に、ナンガのダウンジャケット、気になりますよね。特に「ナンガのオーロラダウンジャケットの別注の違い」について知りたくて、検索している方も多いんじゃないかなと思います。

ただ、この「オーロラライト」と「別注」というキーワード、実は結構な「沼」でして…。私も最初、めちゃくちゃ混乱しました。「オーロラライト」と「オーロラ」のスペックの違いは? アーバンリサーチやEKALの別注は、インラインと何が違うの?

暖かいモデルが欲しいけど、DXとSPDXというダウンの違いもよく分からない。キャンプも考えるならオーロラとタキビはどっちが良いの?…など、疑問が尽きないんですよね。

この記事では、そんな複雑なナンガの「オーロラ」と「別注」モデルについて、ごちゃごちゃになった情報をスッキリ整理していきます。あなたの使い方にピッタリな一着を見つけるお手伝いができれば嬉しいです!

この記事でわかること

①「オーロラ」と「オーロラライト」の根本的な違い

②ショップ別注モデル(EKAL、URなど)の特徴

③ダウン(DX/SPDX)や生地(タキビ)との比較

④あなたの用途に最適なモデルがどれか

ナンガのオーロラダウンジャケットの別注:その違いを知る

まず大前提として、ナンガのダウンジャケットを理解する上でめちゃくちゃ大事なポイントを整理します。実は「オーロラ」と「オーロラライト」は名前が似ているだけで、全くの別物なんです。この違いが分かれば、別注モデルの「狙い」も見えてきますよ。

✅「オーロラ」と「オーロラライト」のスペック

✅定番オーロラとオーロラライトの定価比較

✅「別注」とは?4つの変更ベクトル

✅ジャケットとシュラフの混同に注意

✅アーバンリサーチ別注の特徴

✅EKAL別注は超軽量モデル

「オーロラ」と「オーロラライト」のスペック

ここが全ての基本であり、一番のキモです!「オーロラ」と「オーロラライト」は、ジャケットのモデル名というより、まず「生地(ファブリック)」の名前だと理解するのが近道です。

そして、この2つの生地は性能が全く違います。防水性能はどちらも高いのですが、特に「蒸れにくさ(透湿性)」と「生地の厚さ(耐久性)」が正反対と言ってもいいくらい異なります。

標準「オーロラテックス」

ナンガの長年の定番であり、多くのセレクトショップの「別注」モデルのベースになっているのが、この「オーロラテックス」を使った「オーロラテックス ダウンジャケット」です 。

- 生地:40デニール (40dn) 。デニールというのは糸の太さの単位で、数値が大きいほど丈夫です。40dnは、登山用ザックなどでガシガシ擦れても安心感のある、しっかりした厚みと高い耐久性が特徴です。

- 防水透湿性:耐水圧20,000mm / 透湿性6,000g/m2/24hrs

注目は「透湿性(蒸れにくさ)」です。6,000gという数値は、街着としては十分で、小雨や雪の中を歩くくらいなら全く問題ありません。しかし、現代のアウトドアウェアとしては、比較的「低い」値なんです。

もしこれを着て電車に乗ったり、暖房の効いたお店に入ったり、ましてや登山やスキーで汗をかくと、ジャケット内部が汗で「蒸れやすい」ことを示しています。つまり、これは「アクティブなアウトドア」というより、「街着」や「キャンプサイトでの防寒」に最適化された、耐久性重視の生地と言えますね 。

高性能「オーロラテックスライト」

一方、「オーロラライト」は、標準オーロラの弱点だった「蒸れ」を克服するために開発された、全く別次元の高性能生地です 。

- 生地:15デニール (15dn) 。標準の40dn に比べて非常に薄く、しなやかで、軽量です。

- 防水透湿性:耐水圧20,394mm / 透湿性24,116g/m2/24hrs

見てください、この透湿性!標準の約4倍です。これなら汗をかいても即座に水蒸気を外に逃がすので、運動中も快適です 。まさに「アクティブな使用シーン」(スキー、スノーボード、高山登山など)を制覇するために開発された素材です 。

ただし、生地が15dnと薄いので、標準オーロラ(40dn)と比べると、岩で擦ったり枝に引っ掛けたりといった物理的な耐久性(耐摩耗性)は劣る、というトレードオフが存在します。

スペック比較:生地の違い

| 比較軸 | ① 標準オーロラテックス | ② オーロラテックスライト |

|---|---|---|

| 生地の厚さ (デニール) | 40dn (厚手・丈夫) | 15dn (薄手・軽量) |

| 耐水圧 | 20,000mm | 20,394mm |

| 透湿性 (蒸れにくさ) | 6,000g/m2/24hrs | 24,116g/m2/24hrs |

| 主な用途 | 街着、ライトキャンプ (耐久性重視) | スキー、登山 (透湿性・軽量性重視) |

定番オーロラとオーロラライトの定価比較

※上記のダウンジャケットは最高峰のミカミです。

スペックが違えば、もちろん価格も全然違います。

まず、基準となる定番の「オーロラテックス ダウンジャケット」は、2024-2025年モデルで約49,500円(税込)です 。

一方で、高性能な「オーラライト」の生地を使ったインライン(通常モデル)のフラッグシップ、例えば「オーロラライト ユーティリティダウンジャケット」は73,700円(税込)、最高峰の「オーロラライト ダウンジャケット ミカミ」になると99,000円(税込)と、価格が大きく跳ね上がります。

「え、生地が違うだけでそんなに?」と思うかもしれませんが、これは生地だけの価格差じゃありません。ナンガのハイエンドモデルは、生地を「オーロラライト」にすると同時に、中綿のダウンも「DX(ダックダウン)」から「SPDX(グースダウン)」という最高級グレードにアップグレードしているんです。

つまり、「最高の生地(オーロラライト)」+「最高のダウン(SPDX)」を組み合わせた、ハイエンド・テクニカルラインがインラインの「オーロラライト」モデルなんですね。全くの別物であることが、価格からも分かると思います。

「別注」とは?4つの変更ベクトル

じゃあ、本題の「別注」って何を変えてるの?って話ですが、これはセレクトショップがナンガに「インライン(通常品)にはない仕様」で発注するカスタムモデルのことです。その「違い」は、私は大きく4つのパターン(ベクトル)があると思ってます。

ベクトル1:生地(ファブリック)の変更

標準のオーロラテックス(40dn)やオーロラライト(15dn)ですらない、ショップ独自の生地を採用するパターンです。例えば「EKAL」の別注は、オーロラライトよりさらに薄い10デニールの生地を使い、極限までの軽量性を追求しています 。

ベクトル2:ダウン(中綿)の変更

ダウンの種類(DX, SPDXなど)、フィルパワー(FP)、または封入量(g)をカスタムするパターンです。例えば「URBAN RESEARCH」の別注は、「グリーンダウン(リサイクルダウン)」を採用して、性能より「サステナビリティ」というブランドの価値観を加えています 。

また「Loftman」の別注の中には、「ダウン量まで完全別注」して、インラインにはない独自の保温性バランスを実現しているものもあります。

ベクトル3:シルエット(型紙)の変更

これが一番コラボっぽいですね。「is-ness」の別注 のように、ナンガの既存の型紙を使わず、ショップオリジナルの「超ビッグシルエット」などで作るパターンです。もはやナンガのダウンをアレンジしたというより、「is-nessの服をナンガの技術で製造した」というべき、デザイン主導の別注です。

ベクトル4:ディテール(細部)の変更

ベースはインラインを踏襲しつつ、ユーザーの快適性に関わる細部の仕様を変更するパターンです。「URBAN RESEARCH」の別注は、止水ファスナーを一番上まで閉めた時にアゴが当たる部分に「コーデュロイ」を配置したり、ハンドウォーマーポケットの内部を「起毛素材」に変更したりしています 。

これらは、標準モデルのアウトドア的な仕様を、より「都市での快適性」に振り向けた、微細ながら効果的な「別注」の好例です。

ジャケットとシュラフの混同に注意

ここ、本当に注意してください!

「ナンガ オーロラライト 別注」で検索すると、「オーロラライト 600DX」や「オーロラライト 450DX」みたいな製品がよくヒットするんですけど、これ、ジャケットじゃなくて寝袋(シュラフ)です!

ナンガは元々シュラフ(寝袋)のメーカーで 、「オーロラライト」素材もシュラフに多用されています 。

「Loftman」や「Orange」といった有力アウトドアショップは、ジャケットだけでなくシュラフの別注も活発に行っています。

「オーロラライト」という名前と「DX」というダウンの等級(例:450DX)が組み合わさっている製品は、シュラフである可能性が非常に高いので、混同しないようにしましょう。

アーバンリサーチ別注の特徴

人気の別注モデルの代表格が「URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)」の「AURORA 3layer downblouson」ですね 。

このモデルの一番の注意点は、ベースが「オーロラライト」じゃなくて、標準の「オーロラテックス」だということです。つまり、透湿性は標準モデルと同じ6,000gクラスなので、アクティブ用途向きではありません。

その代わり、前述の「ベクトル4」のディテール変更が秀逸で、アゴが冷たくなるのを防ぐコーデュロイカバーや、手を入れた瞬間から暖かい起毛素材のポケット など、「都市生活への最適化」がすごいです。

さらに「ベクトル2」の「グリーンダウン(リサイクルダウン)」を使うことで、環境配慮の思想も入っています。

スペック(特に透湿性)の向上というより、「街着としての快適さ」と「サステナビリティ」という価値観を重視したモデルと言えますね。

EKAL別注は超軽量モデル

一方、セレクトショップ「EKAL(エカル)」の2024AW別注モデルは、全く異なるアプローチで面白いです 。

- 生地:10デニールナイロン(オーロラライトの15dnよりさらに薄い!)

- ダウン:DX 760FP(標準オーロラと同じ)

- ダウン量:110g

- 総重量:約290g

特徴は「圧倒的な軽さ」です。総重量約290gは驚異的ですね。ただ、そのためにダウン量は110g と、標準オーロラ(150g)やハイエンドのUtility(180g)と比べてもかなり少なめです。

つまり、保温性よりも「軽さと携帯性」に全振りしたモデル。フードに本体を収納できるパッカブル仕様 でもあるので、旅行や登山の「念のため」の防寒着としてカバンに忍ばせる、といった「ファスト&ライト」志向のテクニカルな別注と言えます。

ナンガのオーロラダウンジャケット:別注の違いと選び方

基本の違いが分かったところで、今度は「じゃあ、自分はどれを選べばいいの?」という疑問に答えていきます。よく比較される「タキビ」モデルとの違いや、ダウンの種類、そして最終的な用途別のオススメをまとめていきますね。

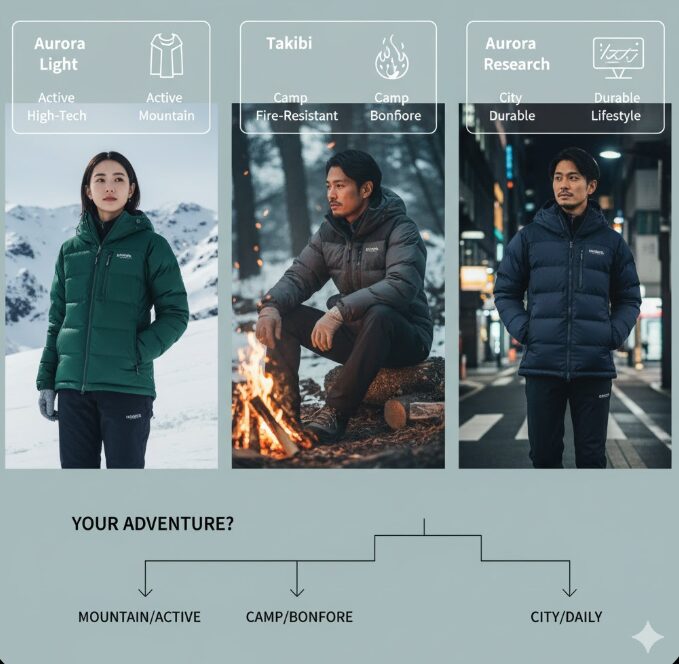

✅オーロラとタキビはどっちを選ぶ?

✅暖かいモデルはスペックで判断

✅DXとSPDX、ダウンの違い

✅用途別:街着メインならオーロラ

✅用途別:アクティブならオーロラライト

✅用途別:キャンプならタキビ

✅インラインと別注どっちが良い?

✅総括:ナンガのオーロラダウンジャケットと別注の違い

オーロラとタキビはどっちを選ぶ?

これも本当によくある悩みです!結論から言うと、用途が全く違います。

- オーロラ (AURORA): 生地はナイロン製 。防水透湿性に優れ、雨や雪に強いです。しかし、素材の特性上、火の粉には非常に弱く、一瞬で穴が開きます。

- タキビ (TAKIBI): 生地はポリエステルとアラミド繊維の混紡生地 。難燃性(燃えにくい)に優れ、焚き火の近くで使用できます。しかし、防水性はありません(撥水性のみ)。

※これを間違えると致命的です!

雨天や雪の日の街着・登山には「オーロラ」。焚き火を楽しむキャンプには「タキビ」。これが絶対のルールです。オーロラで焚き火は、絶対にやめましょう。高価なジャケットが一瞬で使用不能になります。

暖かいモデルはスペックで判断

「オーロラライト」という名前や「別注」という言葉に惑わされず、暖かさは「フィルパワー(FP)」と「ダウン量(g)」の2つの数値で客観的に判断しましょう。

フィルパワー(FP)は「ダウンの質(ふくらむ力)」、ダウン量(g)は「ダウンの量(重さ)」です。いくらFPが高くても、量が少なければ暖かくありません。逆にFPが低くても、量を詰め込めば暖かくなります(重くなりますが)。

暖かさの比較(代表モデル)

| モデル | ダウンの質 (FP) | ダウンの量 (g) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| EKAL別注 | 760FP (DX) | 110g | 軽さ・携帯性 特化 |

| 標準オーロラ (MEN) | 760FP (DX) | 150g | 標準的なバランス |

| オーロラライト ユーティリティ | 860FP (SPDX) | 180g | 高透湿・最高保温クラス |

※ダウン量はモデルや年式、メンズ/ウィメンズで異なりますので、あくまで目安です。

こう見ると、EKAL別注は暖かさよりも軽さを優先していること、ハイエンドのインラインモデルが「高い質のダウン」を「たっぷり」使って、一番暖かいセッティングになっていることが分かりますね。

DXとSPDX、ダウンの違い

暖かさに関わるスペック表で見る「DX」とか「SPDX」。これがダウンの品質(フィルパワー)に関わってきます。ナンガが公式に解説しているダウンの主な階級ですね。

DX (ディーエックス)

760フィルパワーのスペイン産ダックダウン (90-10%) 。高品質なダウンですが、ナンガの中では標準グレードにあたります。「標準オーロラ」や「EKAL別注」に使われています。

SPDX (エスピーディーエックス)

860フィルパワーのポーランド産ホワイトグースダウン (93-7%) 。ダックより高品質で希少なグースダウンで、より少ない量で高い保温性を生み出します。インラインの「オーロラライト」モデルなど、ハイエンドモデルに使われる最高級ダウンです。

Re:CYCLE DOWN / Green Down

回収したダウン製品を再洗浄・再精製したリサイクルダウンです 。「URBAN RESEARCH」の別注 など、環境価値を重視するモデルで使用されます。スペック追求とはまた別の価値観ですね。

用途別:街着メインならオーロラ

通勤・通学、買い物など、街で着るのがメインなら、私は標準の「オーロラテックス ダウンジャケット」を強く推奨します。

理由は、生地が40デニールで丈夫だから。満員電車で擦れたり、カバンを雑に扱ったりしても安心です。街着ではオーロラライトの「高すぎる透湿性(24,000g)」はオーバースペックですし、むしろ薄い生地(15dn)だと「何かに引っ掛けないかな」と気を使うかもしれません。

もし、インラインにない「色」が欲しいとか、「ポケットの中が暖かい方がいい」といった快適ディテールを求めるなら、「アーバンリサーチ」などの「標準オーロラベース」の別注を選ぶのが賢い選択かなと思います。

用途別:アクティブならオーロラライト

スキーやスノーボード、バックカントリー、冬登山など、「着たまま動いて汗をかく」なら、迷わずインライン(通常品)の「オーロラライト」モデルを選んでください。

透湿性24,000gの「蒸れない」快適さは、別注モデルではなかなか得られない、ナンガの技術の結晶です。標準オーロラ(透湿性6,000g)で同じことをすると、行動中に汗で内部が蒸れてしまい、休憩時にその汗が冷えて一気に体温を奪われる「汗冷え」を起こすリスクがあります。

オーロラライトモデルなら、中身も最高級のSPDXダウンなので、運動中も休憩中も最強のパートナーになってくれます。

用途別:キャンプならタキビ

大事なことなので、3回目です(笑)。冬キャンプで、焚き火をするなら「タキビ」ダウンジャケットです。

「オーロラ」シリーズは生地がナイロンなので、火の粉で穴が開きます。高価なジャケットが一瞬でダメになってしまうので、キャンプでのメイン使用(特に焚き火)が目的なら、難燃素材(アラミド繊維など)を使用した「タキビ」モデルを選んでください。

インラインと別注どっちが良い?

ここまで来ると、インライン(通常品)と別注、どっちが良いか悩ましいですよね。これは「どっちが高性能か」という単純な話ではなく、「何を重視するか」の違いだと思います。

私の考えは、こうです。

※選び方の基準

・最高の「スペック(透湿性・保温性)」が欲しいなら→ インラインの「オーロラライト」モデル(UtilityやMIKAMI)

・最高の「コストパフォーマンスと耐久性」(街着用)が欲しいなら→ インラインの「標準オーロラ」モデル

・インラインにはない「特定の機能(超軽量、快適ディテール)」や「デザイン、色、思想(エコ)」が欲しいなら→ 「別注」モデル

生半可な別注では、インラインのハイエンドモデルが持つ「技術の結晶(高透湿生地+最高級ダウン)」には勝てません。NANGAが考える「最適解」が詰まっているのがインラインなんですね。

別注は、そのインラインではカバーしきれない、ニッチな需要やファッション性に「個性」で応えるもの、と考えると分かりやすいかもです。

総括:ナンガのオーロラダウンジャケットと別注の違い

最後に、この記事の結論をまとめます。

「ナンガのオーロラライトダウンジャケットの別注の違い」という検索キーワードの裏には、

- 「標準オーロラ(街着・耐久性)」と「オーロラライト(アクティブ・高透湿)」という生地性能の根本的な違い

- アクティブ向けの「オーロラライト」モデルは、中身も「SPDX」という最高級ダウンを使っていること

- 「別注」は、性能UPだけでなく「デザイン」「快適性」「エコ」など様々なベクトルの変更があること

- 「オーロラライト」という名前の「寝袋」が検索に混じってくること

といった、いくつかの複雑な情報が混同してしまっている状態があります。

一番大事なのは、「オーロラ」と「オーロラライト」と「タキビ」は、全く別の用途のジャケットだと理解することです。そこさえ間違えなければ、あなたの使い方に最適な一着が、「インライン」なのか「別注」なのか、自ずと見えてくるはずです。

※本記事に記載されている価格やスペック(ダウン量、フィルパワーなど)は、調査時点(2024-2025年秋冬モデル中心)のものです。モデルの年式やメンズ・ウィメンズ、別注のタイミングによって変動する可能性があります。

特に別注モデルは仕様変更が多いため、正確な情報は必ず各セレクトショップの公式情報や、NANGA公式サイトをご確認ください。