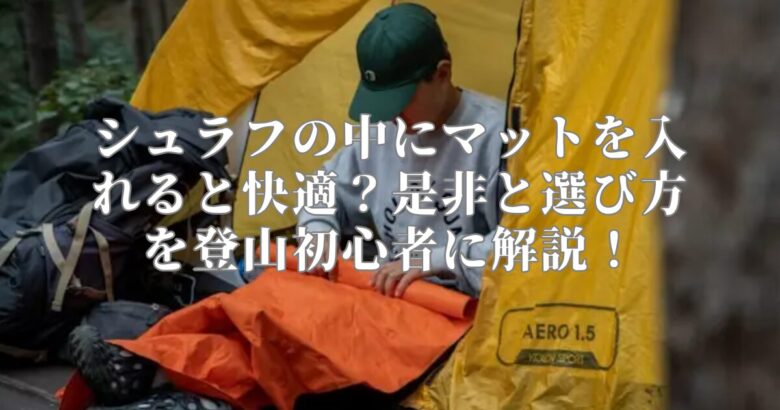

「エアーマットはシュラフの中に入れる方がいい?」という、ふとした疑問からこの記事にたどり着いた方も多いかもしれません。そもそもテント泊において、スリーピングマットは必要なのでしょうか。

この記事では、そうした根本的な問いに答えるとともに、もし登山用マットを1つだけ選ぶとしたらどうすべきか、快適な睡眠のためのマット選びを多角的に解説します。

クローズドセルマットとは何か、そしてエアーマット特徴やインフレータブルマット特徴といった各タイプごとの違いを理解することは、自分に最適な一枚を見つけるための第一歩です。

さらに、基本はコンパクトで軽量なマットを選ぶべきなのかという携帯性の問題から、専門的な暖かさの指標、そして意外と見落としがちな体形に合ったマットの選び方まで、あなたが知りたい情報を網羅しています。この記事を読めば、テント泊の眠りがより一層快適になるはずです。

この記事でわかること

①シュラフにマットを入れるメリットとデメリット

②3種類のスリーピングマットそれぞれの特徴と違い

③断熱性やサイズなど自分に合うマットの選び方

④テント泊で快適な睡眠を得るための具体的な知識

シュラフの中にマットを入れると快適?その実態を解説

✅エアーマットはシュラフの中に入れる方がいい?

✅シュラフの中入れて使うタイプも存在

✅そもそもスリーピングマットは必要?

✅クローズドセルマットとは何?

✅エアーマット特徴

✅インフレータブルマット特徴

エアーマットはシュラフの中に入れる方がいい?

迷ってたら買ってしまえでクライミットのイナーシャ!思ったよりしっかりしててちゃんと寝れそうだ。 pic.twitter.com/CVuf23c7Sp

— ハイカーさりーちゃん🥾 (@hiker_sally) April 23, 2023

エアーマットをシュラフの中に入れる使用方法について、一般的には推奨されていません。多くのシュラフやマットのメーカーは、マットをシュラフの下に敷くことを前提として製品を設計しているからです。

シュラフの中にマットを入れると、内部の空間が狭くなり、人によっては窮屈に感じることがあります。また、シュラフの保温材(ダウンや化繊綿)が体とマットの間で強く圧迫され、本来の性能を発揮できなくなる可能性も考えられます。

保温材は空気の層を作ることで暖かさを保つため、潰れてしまうと断熱効果が低下してしまうのです。さらに、マットのビニールのような素材が肌に直接近い位置に来ることで、汗による蒸れを感じやすくなるというデメリットも指摘されています。

一方で、この使い方にメリットを感じる声も一部にはあります。例えば、寝相が悪く、夜中にマットからずり落ちてしまうことが多い人にとっては、シュラフとマットが一体化することで、朝まで快適な位置で眠れるという利点があります。

特に、地面が完全にフラットではない傾斜地で設営した場合、滑り落ちを防ぐ効果が期待できるでしょう。このように、シュラフの中にマットを入れる方法は一長一短があり、個人の感じ方や使用する状況に左右されます。

まずは基本通りにシュラフの下に敷いてみて、もし不便を感じるようであれば試してみる、というスタンスが良いかもしれません。

シュラフの中入れて使うタイプも存在

こちらはクライミット。

— 森山憲一 (@kenichimoriyama) April 2, 2021

スタティックVのXXXLサイズ。販売ページまであったので「えっこれマジなのか??」と一瞬思ったけど「SOLD OUT」になってた。 https://t.co/0LAwSDHo6z

前述の通り、一般的なマットはシュラフの中に入れることを想定していませんが、例外的に、シュラフ内部にマットを収納することを前提とした専用製品も存在します。これは、特に軽量化を追求する海外のメーカーに見られる合理的な設計思想に基づいています。

シュラフで寝ているとき、地面に接している背面部分は自身の体重で保温材が潰れてしまい、保温性能が大きく低下します。そこで、どうせ潰れてしまう背面の保温材を最初から無くしてしまい、その代わりにマットを挿入するスリーブ(収納袋)を設けるというアイデアが生まれました。

アメリカのアウトドアブランド「クライミット」などは、こうしたシステムを提唱している代表的なメーカーの一つです。このタイプの製品は、シュラフとマットを一つのシステムとして捉えることで、無駄を省き、軽量化とコンパクト化、そして熱効率の最適化を図っています。

マットがずれる心配もなく、常に最適な位置で体をサポートしてくれるのです。ただし、これはあくまで専用に設計された製品同士での話です。

手持ちの一般的なシュラフとマットで安易に真似をしようとすると、サイズが合わずにシュラフが窮屈になったり、マットが中で折れ曲がったりして、かえって快適性を損なう可能性が高くなります。

もしこのシステムに興味がある場合は、セットで販売されている専用品を検討するのが賢明です。

■アメリカのアウトドアブランド「クライミット(Klymit)」について、登山初心者の方にも分かりやすく解説します。参考にしてください。

「クライミット」とは?

クライミットは、アメリカ・ユタ州で生まれた、比較的新しいアウトドア用品ブランドです。特に、スリーピングマット(スリーピングパッド)の分野で非常に個性的かつ高性能な製品を数多く生み出しており、世界中のキャンパーや登山家から注目を集めています。

ブランドのコンセプトは「より軽く、より暖かく、そして使いやすく」。この考えを、他にはないユニークなアイデアで形にしているのが最大の特徴です。

クライミットの最大の特徴:「肉抜き構造」というアイデア

シートゥサミットのエアマットのヘタリ具合が深刻化してきたのでクライミットのイナーシャxライトの導入を決めました pic.twitter.com/0ww1uZdbgJ

— おりたこ (@original_tako) May 14, 2023

クライミットのマットを初めて見ると、多くの人がその独特な形状に驚くでしょう。まるで骸骨やハチの巣のように、マットのあちこちがくり抜かれています。この「肉抜き構造」には、クライミットの合理的なアイデアが詰まっています。

• 圧倒的な「軽さ」と「コンパクトさ」の実現

マットの体を支えるのに不要な部分を大胆にカットすることで、使用する素材を極限まで減らし、驚くほどの軽量化と収納時のコンパクトさを実現しています。登山では荷物の重さが体力に直結するため、この携帯性の高さは非常に大きなメリットになります。

• シュラフの性能を活かす「暖かさ」の工夫

「こんなに穴だらけで寒くないの?」と心配になるかもしれませんが、ここがクライミットの面白いところです。 肉抜きされた空間(ロフトポケット)に、シュラフの保温材(ダウンなど)が潰されずにふっくらと入り込みます。

これにより、シュラフが本来持っている保温性能を最大限に引き出すことができるのです。つまり、マットとシュラフを一つのシステムとして考え、効率よく暖かさを生み出す設計になっています。

登山初心者にとっての魅力

エアーマット寝心地大会🤣

— 赤ガチャ(アウトドア垢) (@tpYBY3ug6j51yEs) April 24, 2021

季節により使い勝手が違う軽量マット

意外にも、寝心地の点ではクライミットのイナーシャXライトか、シートゥーサミットのウルトラライトエアーSが好きかも

サーマレストのネオエアーウーバーライトSはR値2.3で軽い分、薄いので下にウレタンマットとかないと耐久性は弱い pic.twitter.com/RHmHIbAUDF

- 荷物が劇的に軽くなる

「イナーシャXライト」のようなモデルは、重量わずか173g、収納時は手のひらサイズと、他のブランドを圧倒する携帯性を誇ります。ザックのスペースに余裕ができ、登山の足取りも軽くなります。 - ユニークで所有する楽しさがある

独特なデザインは、見た目のインパクトだけでなく、全てが機能に基づいています。人とは違う、合理的で面白いギアを持ちたいという方にはぴったりのブランドです。 - シュラフの中で使える

クライミットのマットは、寝ている間にマットからずり落ちるのを防ぐため、シュラフの中に入れて使うことも推奨されています。これもユニークな特徴の一つです。

初心者におすすめの代表モデル

この夏はついにエアコン付き!す、涼しい!今宵からの寝具はクライミットのスタティックVとピローXにアテパのダウンブランケット。やっと熟睡出来るかなぁ?🤔 pic.twitter.com/TcF5gelo7z

— 銀座カプセル男 (@twiginza) August 7, 2019

- スタティックV(Static V)

クライミットの中では比較的オーソドックスな長方形のモデルです。V字型の溝が体の熱を逃がしにくくし、空気の偏りを抑えてくれるため、寝心地と保温性のバランスが非常に良いのが特徴。クライミット入門として最適な一枚です。

注意点

「イナーシャ」シリーズのような極端な肉抜きモデルは、その軽さと引き換えに、寝心地に少し慣れが必要な場合があります。寝心地を重視する場合は、まずは「スタティックV」シリーズから試してみるのがおすすめです。

クライミットは、「軽さ」という登山の永遠のテーマに対して、ユニークな視点から答えを提示してくれる、非常に面白いブランドです。

そもそもスリーピングマットは必要?

今年一押しのスリーピングマット

— 好日山荘 横浜西口店 (@kojitu_yokohama) June 25, 2025

【Rab ULTRAAPHERE4.5】再入荷!

冬の使用にも耐えうるR値4.3と高い断熱性を持ち 手のひらサイズの携行性に加えて183cmのフルサイズなのに370gと軽量!!

2個のみです。#登山 #ラブ #スタッフオススメ pic.twitter.com/nX3PaDDbB3

テント泊において、スリーピングマットは快適な睡眠を得るために必要不可欠な装備です。シュラフ(寝袋)だけあれば十分と考える方もいるかもしれませんが、マットにはシュラフだけでは補えない2つの重要な役割があります。

①クッション性です。キャンプ場の地面は、きれいに整地されているように見えても、小石や木の根などによる凹凸が必ずあります。マットなしで寝ると、これらの凹凸が背中に直接当たり、痛みで眠れなかったり、翌朝に体が痛くなったりする原因になります。

スリーピングマットは、こうした地面の硬さや凹凸を吸収し、快適な寝床を提供してくれるのです。

②地面からの冷気を遮断する断熱性。地面の温度は、特に朝晩、外気温よりもずっと低いことが多く、体温は地面に向かって容赦なく奪われていきます。シュラフには高い保温性がありますが、それはマットによる断熱効果があって初めて最大限に発揮されるものです。

Rab Ultrasphere4.5デビューのレビューですが、穴空き防止のためにニーモのクローズドセルマットをこの下に敷いて寝たのでR値4.3+2.0だったのですが雪が降る気温0℃下では楽勝でしたね。期待通り。寝心地もフニャフニャせずにとても良かったです。空気の抜き入れもスムーズでエアポンプは不要。 pic.twitter.com/KPCYsgA5Ih

— Mavicさん🔅CS5段 (@StreetPortrait) March 16, 2025

マットがなければ、シュラフの保温性能がいかに高くても、地面からの底冷えを防ぐことは困難でしょう。

以上のことから、スリーピングマットは単なる快適グッズではなく、睡眠の質を確保し、低体温のリスクを避けるための安全装備でもあると言えます。

クローズドセルマットとは何?

真冬のキャンプで1番の問題は底冷え。

— Old Normalist (@oldnormalist) January 9, 2024

シュラフも大事ですが底冷え対策の方が大事と言えます。

ミニマルに収めるならサーマレストのZライトソル。

より安価な類似品も山ほど販売されております。

R値と言われる熱抵抗値を表す数値に着目してください。

数値が高いほど冷気を遮断する能力が高いです。 pic.twitter.com/5wRar0X0bV

クローズドセルマットは、ポリエチレンやEVA(エチレン酢酸ビニル)といった、無数の独立した気泡を持つ発泡素材で作られたスリーピングマットです。古くからある最もシンプルなタイプのマットで、その手軽さと耐久性の高さから、今なお多くのキャンパーや登山者に愛用されています。

このマットの最大のメリットは、広げるだけですぐに使える手軽さにあります。空気を入れる手間が一切ないため、テント設営後すぐに休憩したり、登山の途中でザックから出して座布団代わりに使ったりと、気軽に使用できます。

また、素材自体がクッション性と断熱性を持っているため、鋭利なもので傷が付いたり、多少破れたりしても、使用できなくなることはありません。パンクの心配が皆無であるという安心感は、特に岩場や砂利の多い場所で活動する際に大きな利点となります。比較的安価で手に入れやすいのも魅力です。

一方で、デメリットは収納性です。素材の特性上、折りたたんだり丸めたりしても体積は変わらないため、他のタイプのマットに比べてかさばります。そのため、バックパックの内部に収納するのは難しく、外側に取り付けて持ち運ぶのが一般的です。

サーマレスト社の「Zライトソル」に代表されるような、アコーディオンのようにパタパタと折りたためるタイプが主流となっています。

エアーマット特徴

『今の登山用品』

— わかすぎ (@wakasugi2008) July 28, 2024

テント950g

シュラフ350g

リュックサック980g

エアーマット150g

ペットボトル「2.5リットル分の重さ」

昔なら5Kg以上の荷物。

テント一式は重いのが嫌で

山小屋泊で登山してたが

2Kgの重さでテント泊できる時代になってたw

Windows XP→夕ブレットと同じで世の中進化してる pic.twitter.com/TZLLbZ3Uri

エアーマットは、その名の通り、内部に空気を注入して膨らませて使用するタイプのスリーピングマットです。近年、技術の進化により非常に高性能なモデルが増えており、多くのユーザーから支持されています。

最大のメリットは、優れた収納性と軽量性です。使用後は空気を抜くことで、驚くほどコンパクトに折りたたむことができます。モデルによっては500mlのペットボトル程度の大きさになるものもあり、バックパックの容量を圧迫しません。

この携帯性の高さは、荷物を少しでも減らしたい登山やバイクツーリングにおいて大きな魅力となります。また、厚みのあるモデルが多く、空気の層が地面の凹凸をしっかりと吸収してくれるため、クッション性は非常に高いです。空気の注入量を変えることで、自分好みの硬さに調整できる点も利点と言えます。

しかし、デメリットも存在します。構造上、どこか一箇所でも穴が開くと空気が抜けてしまい、マットとしての機能を失ってしまいます。そのため、設営場所の確認や取り扱いには注意が必要です。多くの製品にはリペアキットが付属していますが、野外での修理は簡単ではない場合もあります。

さらに、設営時にポンプや呼気で空気を入れる手間と時間がかかる点、そして冬場はマット内部の空気が冷やされてしまい、モデルによっては断熱性が不足する可能性がある点も覚えておく必要があります。

■登山初心者の方におすすめのエアーマットを1つ厳選して解説します。参考にしてください。

登山初心者の方がエアーマットを選ぶ際は、「軽量・コンパクト」というメリットを活かしつつ、「寝心地の良さ」と「設営の手軽さ」を両立しているモデルがおすすめです。パンクのリスクはありますが、それを補って余りある快適性を提供してくれる、こちらのモデルをピックアップしました。

シートゥサミット (SEA TO SUMMIT) / イーサライトXTマット

テン泊で自膨張マットのプロライトエイペックスR(630g厚み5cm)を使っていたけど収納するとデカくてかさばるから、夏に向けてエアーマットのイーサライトXT R(390g厚み10cm)を購入

— imosyo7 (@imosyo7) May 21, 2022

両方とも3シーズンで同サイズなのに後者の方が寝心地も良く圧倒的に軽量でコンパクト!(枕は別)

前者はもう不要? pic.twitter.com/aQYmlBXxyD

「ポンプで簡単設営!厚さ10cmの“ふかふか”が登山の常識を変える」

このマットを登山初心者の方に最もおすすめする理由は、エアーマットの設営に対する「大変そう」というイメージを覆す画期的な機能と、圧倒的な寝心地を両立している点にあります。

おすすめポイント

• 息を吹き込まずに楽々設営「ポンプサック」

このマットには、収納袋(スタッフサック)が空気入れの役割を果たす「ポンプサック」という機能が備わっています。袋に空気を取り込んで口をマットのバルブに接続し、袋を丸めるだけで簡単にマットを膨らませることが可能です。

酸欠になるほど息を吹き込む必要がなく、疲れた登山後でも楽に設営できるのは大きなメリットです。また、呼気に含まれる湿気をマット内に入れずに済むため、カビの発生を防ぎ衛生的です。

• 地面の凹凸を忘れる「厚さ10cm」のクッション性

最大の特徴である10cmもの厚みが、どんな地面の凹凸も完全に吸収し、まるでマットレスのような快適な寝心地を実現します。登山の疲れを癒すためには質の高い睡眠が不可欠ですが、このマットがあれば、翌日に疲れを残すことなく、すっきりと朝を迎えられるでしょう。

• 安定感のある寝心地

内部が多数の独立した気室(エアスプラングセル™)で構成されているため、体が一点に沈み込みすぎず、寝返りを打っても安定しています。一般的なエアーマットにありがちな、フワフワ・ボヨボヨとした不安定感が少ないのも優れた点です。

注意点

これだけの快適性を持ちながら、重量は390g(レギュラーサイズ)と非常に軽量ですが、全てのエアーマットに共通する注意点として、鋭利な石や枝によるパンクのリスクはあります。テントを張る前に、地面をクリアにする習慣をつけることが大切です。

軽量コンパクトでありながら、最高の寝心地と設営の手軽さを提供してくれるこの一枚は、あなたの登山をより快適で楽しいものにしてくれるはずです。

インフレータブルマット特徴

【ヨドバシ x キャンプ用品】

— ヨドバシカメラ【公式】 (@Yodobashi_X) January 10, 2021

高いクッション性と優しい寝心地の #スノーピーク「インフレータブルマット」はアウトドアに最適🏕️

マット内へのエアー注入は、収納ケースのバルブを使って空気をマット内に送り込みます✨

裏地にはノンスリップ加工を施しております☝️

➡https://t.co/9FS0RmqWcc pic.twitter.com/ynJTipq0Nh

インフレータブルマットは、マットの内部にオープンセル構造のウレタンフォームなどが入っており、外側の生地で密閉されたタイプのマットです。「セルフインフレータブルマット(自動膨張式マット)」とも呼ばれ、クローズドセルマットとエアーマットの中間的な特性を持っています。

このマットの長所は、設営の手軽さと性能のバランスの良さにあります。収納袋から出してバルブを開くと、圧縮されていた内部のフォームが元に戻ろうとする力で自動的に空気を吸い込み、ある程度まで膨らんでくれます。

最後に好みの硬さになるまで少しだけ息を吹き込むだけで設営が完了するため、エアーマットのように一から空気を入れる手間がかかりません。

内部のフォーム材が断熱材の役割を果たすため、断熱性が高いのも特徴です。万が一、生地に穴が開いてしまっても、エアーマットのように完全にぺしゃんこになることはなく、フォーム材による最低限のクッション性と断熱性は維持されます。これは、トラブルが許されない長期の登山などにおいて大きな安心感につながります。

デメリットとしては、エアーマットほどコンパクトにはならず、重量もやや重くなる傾向にある点が挙げられます。また、撤収時には内部のフォームから空気を押し出しながら丸める必要があり、完全に空気を抜ききるのに少しコツと力が必要です。寝心地、収納性、断熱性、耐久性のバランスを重視する方におすすめのタイプと言えます。

■アウトドア初心者の方に心からおすすめできるインフレータブルマットを1つ厳選して解説します。参考にしてください。

アウトドア初心者の方がマットを選ぶ上で大切なのは、「設営が簡単」で「とにかく快適に眠れる」こと。その両方を高いレベルで満たし、「キャンプの眠りはこんなに快適なんだ!」という感動を最初に体験できる一枚として、こちらのモデルをピックアップしました。

コールマン (Coleman)/ キャンパーインフレータブルマットハイピーク/シングル

「まるで家のベッド!アウトドアの眠りの常識を変える“極厚”快適マット」

このマットを初心者の方に最もおすすめする理由は、なんといっても約10cmという圧倒的な厚みにあります。この極厚のクッションが、キャンプサイトの地面にある石の凹凸や硬さ、地面からの冷えを完全にシャットアウト。まるで自宅のベッドで寝ているかのような、贅沢な寝心地を提供してくれます。

「外で眠るのは体が痛くなりそう」「寒くて眠れないかも」といったアウトドアの睡眠に対する不安を、このマットは一気に解消してくれます。

おすすめポイント

- 設営がとにかく簡単

バルブを開けるだけで、内部のウレタンフォームが自動的に空気を吸い込み、ある程度まで膨らんでくれます。最後にバルブから少し息を吹き込んで、お好みの硬さに調整すれば設営完了。初心者でも迷うことなく、簡単かつスピーディーに快適な寝床を作ることが可能です。 - 連結して広々使える

マットの側面には連結用のボタンが付いており、同じ製品を複数枚つなぎ合わせることができます。家族やパートナーとのキャンプで、マットの間に隙間ができる不快感がなく、広々とした就寝スペースを確保できます。 - 幅広いシーンで活躍

テント泊はもちろんのこと、その快適さから車中泊のマットとしても最適です。また、自宅で来客があった際の簡易ベッドとしても使えるなど、汎用性が非常に高いのも魅力です。

注意点

最高の寝心地を提供する分、収納サイズは大きめで重量もあります。そのため、バックパックに入れて運ぶような徒歩でのキャンプや登山には不向きです。車でキャンプ場まで行くオートキャンプや、自宅での使用をメインに考えている方に最適なマットと言えます。

シュラフの中にマットを入れると快適?選び方の基本

✅基本はコンパクトで軽量なマットを選ぶ

✅暖かさの指標とは?

✅体形に合ったマットの選び方

✅登山用マットを1つだけ選ぶとしたら?

✅まとめ:シュラフの中にマットを入れると快適?

基本はコンパクトで軽量なマットを選ぶ

NEMOから新しい極寒地対応のスリーピングマット「Tensor™ Extreme Conditions」が登場。

— NORI@ガジェットブロガー・登山⛰️カメラ📷ドローン好き (@norilog4) September 27, 2023

✅業界で最も静かなスリーピングマット

✅驚異のR8.5

✅耐パンク性と強度を向上

✅Laylow™バルブが改良(寒冷地OK)

✅重量 675 g

✅お値段 $279.95#登山 #縦走 pic.twitter.com/LEmyJOiwfA

スリーピングマットを選ぶ際、特に登山やバックパッキング、バイクツーリングなど、自分の力で全ての荷物を運ぶ必要があるアクティビティにおいては、コンパクトさと軽量さが非常に重要な基準となります。

荷物が重く、かさばるものであればあるほど、移動中の体力消耗は激しくなります。長い距離を歩く登山では、わずか数百グラムの違いが、一日の終わりの疲労度に大きく影響することもあるのです。

また、限られた容量のバックパックに効率よくパッキングするためには、収納時のサイズが小さいことが求められます。これは、自宅でアウトドア用品を保管する際のスペース確保という観点からも無視できないポイントです。

しかし、携帯性を追求するあまり、快適性や耐久性を過度に犠牲にしてしまうのは本末転倒です。一般的に、軽量でコンパクトなモデルほど、生地が薄くデリケートであったり、クッション性が低かったりする傾向があります。例えば、超軽量なエアーマットは非常に魅力的ですが、パンクのリスクは常に付きまといます。

したがって、自分のアクティビティのスタイルを考慮し、「携帯性」と「快適性・耐久性」のバランスをどこに置くかを考えることが大切です。オートキャンプのように車で移動し、荷物の制約が少ない場合は、多少大きく重くても寝心地の良いモデルを選ぶことができます。

一方で、徒歩での移動がメインの場合は、許容できる重量とサイズの上限を決め、その範囲内で最適なマットを探すというアプローチが有効になります。

暖かさの指標とは?

スリーピングマットnemoの方が小さいのに暖かいのバグでは。。。?

— きぴろ (@kipiro_v85tt) January 13, 2024

←R値8.5 R値3.5→ pic.twitter.com/5cJfcGMJ2L

スリーピングマットがどれだけ地面からの冷気を遮断できるか、その断熱性能を示す客観的な指標が「R値(R-value)」です。Rは熱抵抗(Thermal Resistance)を意味し、この数値が高ければ高いほど断熱性能に優れていることを表します。

冬のキャンプで高性能なシュラフを使っていても、マットの断熱性が低いと地面からの底冷えで寒くて眠れない、という事態に陥ることがあります。快適な睡眠環境を整える上で、R値はシュラフの対応温度と同じくらい重要な指標なのです。

多くのメーカーでは、製品にR値を明記しており、選ぶ際の大きな手がかりとなります。R値と適応シーズンの大まかな目安は以下の通りです。

| R値の目安 | 適応シーズン(例) | 主な活動場所 |

|---|---|---|

| ~ 2.0 | 夏 | 低地のキャンプ場、夏の低山 |

| 2.0 ~ 4.0 | 3シーズン(春・夏・秋) | 春秋のキャンプ、標高2000m級の夏山 |

| 4.0 ~ 6.0 | 冬、残雪期 | 初冬・残雪期のキャンプ、冬の低山 |

| 6.0以上 | 厳冬期 | 厳冬期の高所登山、雪上キャンプ |

ども!姐さんです(*_*)#テントマット(#スリーピングマット)の #R値 はマットの断熱性を示す数値ですがそのまま鵜呑みに出来ません🙄寒がりと暑がりでは体感が違ってきます…ということで比較一覧表作成してみました❗️外気温や素材が絡み数値だけで判断は難しいですが検討する際の目安になれば幸いです😊 pic.twitter.com/E2m5SOspip

— 石井スポーツ 太田店 (@Ishii_Oota) July 21, 2024

ただし、これはあくまで一般的な目安です。寒さの感じ方には個人差があり、性別(女性の方が寒さを感じやすい傾向)やその日の体調、使用するテントやシュラフの性能によっても体感温度は変わってきます。自分が寒がりだと自覚している場合は、想定するシーズンより少し高めのR値のモデルを選ぶと安心です。

体形に合ったマットの選び方

耐久性と操作のしやすさ、収納性が人気のスリーピングマット🏕️

— 石井スポーツ 富山店 (@Ishii_Toyama) September 3, 2023

サーマレスト / プロライトシリーズ

特に女性の体型と冷えやすさを考慮してサイズとマットの肉抜き方法を調整したWRサイズは背中や足元の保温力にも定評があります😃

是非ご覧下さい‼️

ヨドバシドットコム➡️ https://t.co/W3rhAPWqJO pic.twitter.com/6RqqVTfISr

スリーピングマットの快適性は、断熱性やクッション性だけでなく、自分の体に合ったサイズであるかによっても大きく左右されます。マットを選ぶ際には、長さと幅の2つの側面から自分の体格にフィットするものを選んでください。

長さの選び方

マットの長さは、基本的には自分の身長と同じか、それより少し長めのものを選ぶのが一般的です。マットから頭や足がはみ出してしまうと、その部分が地面に直接触れて冷えたり、寝心地が悪くなったりする原因になります。

一方で、荷物の軽量化を最優先するウルトラライト志向の登山者の中には、あえて全長が短いショートサイズのマットを選ぶ人もいます。

この場合、マットからはみ出す頭の部分には枕を、足元には空になったバックパックや脱いだウェアなどを敷いて、代用します。これにより数十グラムから百グラム以上の軽量化が可能ですが、快適性は多少損なわれるため、上級者向けのテクニックと言えます。

幅の選び方

マットの幅は、仰向けに寝たときに肩がマットからはみ出さないことが一つの目安になります。標準的なレギュラーサイズの幅は約51cmですが、大柄な方や、睡眠中に寝返りをよく打つ方は、少し幅の広いワイドモデル(約64cmなど)を検討すると、よりゆったりと快適に眠ることができます。

また、一部のメーカーでは女性の体形に合わせて設計されたウィメンズモデルも展開されています。これらは、男性に比べて肩幅が狭く腰回りが広い女性の骨格に合わせ、砂時計のようなシェイプになっているのが特徴です。

さらに、女性は冷えを感じやすいため、同じシリーズのユニセックスモデルよりもR値が高く設定されていることが多く、より暖かく眠れるよう配慮されています。

登山用マットを1つだけ選ぶとしたら?

そういえば昨日体感した軽量インフレーターマットたどこのメーカーかと思ったらNEMOだった。

— ゴンデミ@400X初心者(連続キャンプツーリング計画中) (@vtecsound) April 29, 2025

そこの売り場には品切れらしいが、体感として寝たら素晴らしかったな。

サーマレスト クローズドセルマットZソルてやつが絶大な人気だが、インフレーターマットは良かったな…

※ヨドバシカメラの中です pic.twitter.com/EYjAGyntBF

これからテント泊登山を始める方が、最初の1枚としてスリーピングマットを選ぶ場合、耐久性と汎用性に優れた「クローズドセルマット」が有力な選択肢となります。

その最大の理由は、故障のリスクが極めて低いことです。前述の通り、クローズドセルマットはパンクの心配がないため、設営場所の地面の状態を過度に気にする必要がありません。岩場や砂利の上でもラフに扱うことができ、「穴が開いたらどうしよう」という不安なく安心して使用できます。

このトラブルフリーである点は、特に経験の浅い初心者にとっては大きなメリットです。また、設営・撤収が圧倒的に早いこと、比較的安価であることも、最初の1枚としておすすめできる理由です。

もちろん、寝心地や収納性を最優先するならば、エアーマットやインフレータブルマットの方が優れている側面もあります。例えば、オートキャンプがメインで、常に車で移動するのであれば、収納性よりもクッション性を重視して厚手のインフレータブルマットを選ぶ方が適しています。

このように、最適なマットは個人のアウトドアスタイルによって異なります。しかし、登山、キャンプ、休憩時の座布団代わりなど、様々なシーンでの使い勝手を考慮すると、あらゆる状況に対応できるクローズドセルマットの汎用性は非常に高いと言えます。

もし迷っているのであれば、まずはクローズドセルマットから始めて、経験を積む中で自分のスタイルに合った2枚目のマットを探していくというのも賢明な方法です。

■以下に、登山初心者におすすめのクローズドセルマットを2つ厳選して解説します。参考にしてください。

登山初心者にとって、クローズドセルマットは「パンクの心配がない耐久性」と「広げるだけですぐに使える手軽さ」から、最初の一枚として非常におすすめです。数ある製品の中から、特に信頼性が高く、性能と価格のバランスに優れた2つの定番モデルをピックアップしました。

1. サーマレスト (THERMAREST) / Zライトソル

今回、僕は−7℃のこの環境でサーマレストのZライトソル1枚だけを敷いて寝たわけだけど、なんと問題なく眠れてしまった。実はマットのR値なんてものはアテにならないのかもしれない(個人の感想です) pic.twitter.com/3Dw3OjdKkx

— けいし / もののふ道具店 (@KEC_Camp) December 3, 2023

「迷ったらコレを選べば間違いない」と断言できる、世界中の登山者に長年愛用され続けているクローズドセルマットの決定版です。

このマットの最大の特徴は、銀色のアルミ蒸着加工が施された表面にあります。この加工が体温を効率的に反射し、地面からの冷気を強力に遮断してくれるため、見た目以上の暖かさを確保できます。断熱性を示すR値は2.0あり、雪のない3シーズン(春・夏・秋)の登山であれば、十分快適に眠ることが可能です。

また、アコーディオンのようにパタパタと折りたたむ方式のため、設営・撤収はわずか数秒で完了します。表面の凹凸(ディンプル)構造は、ただの模様ではなく、クッション性を高めて寝心地を向上させると同時に、収納時に無駄な隙間ができないよう合理的に設計されています。

圧倒的な信頼性と、暖かさ・寝心地・使いやすさのトータルバランスの高さから、登山初心者からベテランまで、すべての方におすすめできる一枚です。

2. モンベル (mont-bell) / フォームパッド180

モンベルのフォームパッド180を買いました。

— おでん(Lv1000000000) (@atsuatsuoden252) August 25, 2020

いわゆるマットで、硬い地面の上で寝袋だけだと腰がマッハな人も多いです。私はそうでもないけど、畳んだ状態で腰掛けてあぐらをかくとイス代わりになります。存在感があるのでパッキングが楽しいギアの1つ。 pic.twitter.com/ZTlKBp0UgR

日本の総合アウトドアブランドとして絶大な人気を誇るモンベルが、日本の山岳環境に合わせて開発した、コストパフォーマンスに優れた一枚です。

最大の魅力は、なんといっても国内ブランドならではの品質への信頼感と入手性の良さにあります。全国のモンベルストアで実際に製品を触って、硬さや大きさを確認してから購入できるのは、初心者にとって大きな安心材料です。

性能面でも、地面に接する裏側に硬めのフォームを配置することで、小石や木の根がある不整地での「突き上げ感」を軽減する工夫が凝らされています。また、同クラスの製品の中では比較的コンパクトに収納できる点も嬉しいポイントです。

「できるだけコストを抑えたいけれど、信頼できる製品が欲しい」という登山初心者の方のニーズに、まさしく応えてくれる入門用マットとして最適です。

まとめ:シュラフの中にマットを入れると快適?

この記事では、シュラフの中にマットを入れる方法の是非から、スリーピングマットの種類、そして自分に合った一枚を選ぶための基準までを詳しく解説してきました。最後に、本記事の要点をまとめます。

• シュラフの中にマットを入れるのは一般的には非推奨

• 中にマットを入れるとシュラフが窮屈になり保温性が落ちる可能性

• 寝相が悪くマットから落ちる人には滑り止めとして有効な場合も

• 中にマットを内蔵する専用設計のシュラフも存在する

• 快適な睡眠と体温維持にスリーピングマットは必須の装備

• マットの主な役割は地面の凹凸を吸収するクッション性

• そしてより重要な役割が地面からの冷気を遮断する断熱性

• マットは大きく分けてクローズドセル、エアー、インフレータブルの3種類

• クローズドセルは耐久性が高くパンクの心配がないが、かさばる

• エアーマットは軽量コンパクトでクッション性が高いが、パンクのリスクがある

• インフレータブルは設営が楽で性能のバランスに優れる

• 特に登山ではコンパクトさと軽量さが重要な選択基準となる

• マットの断熱性能はR値という客観的な指標で示される

• 活動する季節や場所に合わせて適切なR値のマットを選ぶことが大切

• 自分の身長や肩幅など体格に合ったサイズのマットを選ぶ

• 最初の1枚には、汎用性と耐久性の高いクローズドセルマットがおすすめ

• 最終的にマットを入れるか入れないかは、個人の好みやスタイルで判断するのが最良