登山に必要な装備の中でも、意外と軽視されがちなのが「靴下」です。特に「登山用靴下 ユニクロ」と検索している方の多くは、「手軽なユニクロの靴下でも代用できるのでは?」と考えているかもしれません。

しかし、登山用靴下と一般の靴下と何が違うのかを正しく理解しないまま選んでしまうと、思わぬトラブルを招くリスクもあります。この記事では、ユニクロを登山靴下に使う場合の注意点をはじめ、登山靴下の条件とは何か、また登山靴下の選び方や、登山用の靴下は厚手なのはなぜなのかといった疑問に答えていきます。

さらに、登山で靴下を重ね履きするのはアリかどうかといった実践的な話題にも触れながら、初心者でもわかりやすく登山靴下選びの基準を紹介します。安全で快適な登山を実現するために、足元から見直してみましょう。

この記事でわかること

・ユニクロの靴下が登山に不向きな理由

・登山用靴下と一般の靴下の機能の違い

・登山靴下に必要な条件と選び方

・代用する際のリスクと適切な判断基準

登山用靴下にユニクロは使える?

✅ユニクロのパイルソックスは登山用靴下に代用できるのか?

✅登山靴下の条件とは・4つのポイント

✅様々なユーザーの意見・口コミ

✅ 無印とモンベルの比較

✅ ワークマン・メリノウール靴下とは?

✅ モンベルの登山用ソックスの選び方

ユニクロのパイルソックスは登山用靴下に代用できるのか?

ユニクロのパイルソックスやヒートテックパイルソックスは、ふんわりとした肌触りと適度な保温性を兼ね備えており、日常生活においては非常に快適な靴下として高い評価を得ています。

特に冬の寒い時期には足元を温かく保ち、自宅でのリラックスタイムや通勤・通学といった都市部での使用においては、その機能性とコストパフォーマンスの高さが際立ちます。また、価格も手ごろで、手軽に購入できる点からも多くの人にとって身近なアイテムとなっています。

ただし、登山においてはまったく別の環境が待っています。これらの靴下には綿素材が多く含まれていることが多く、汗を吸収したあとの乾きが非常に遅いという弱点があります。

登山では長時間歩く中で足元に多くの汗をかきやすく、その湿気が靴下内に残り続けると、冷えや蒸れの原因になります。その結果、足の皮膚がふやけたり、靴擦れ、マメの発生といったトラブルにつながる可能性が非常に高くなります。

加えて、綿素材の靴下は摩耗にも弱く、ゴワつきや伸びが出やすいため、登山靴の中でズレが生じたりフィット感が損なわれることもあります。特にアップダウンの多い登山道では、靴下がズレることが原因で足に余計なストレスがかかり、行動の妨げになることもあるため注意が必要です。

もちろん、これらの靴下が全く使えないわけではありません。短時間の軽いハイキングや、非常用の予備ソックスとして携帯するのであれば活用できる場面もあります。

しかし、本格的な登山や長時間の行動を前提とする場合には、やはり登山専用に設計された靴下を選ぶ方が安全で快適です。靴下選びも登山装備の一部として真剣に検討することが、登山全体の質を左右する大切な要素と言えるでしょう。

登山靴下の条件・4つのポイント

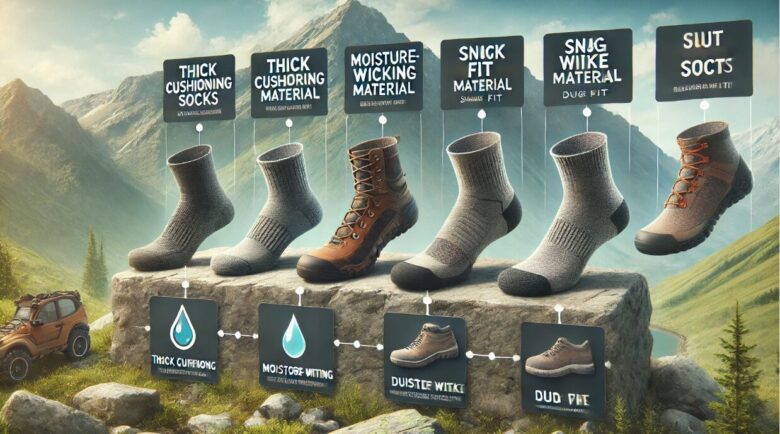

登山靴下に求められる条件は、以下の4つに集約されます。

①まず第一に「クッション性」です。登山では長時間にわたり足に負担がかかるため、地面からの衝撃を吸収する役割を果たす厚手のパイル編みが不可欠です。

このクッション性が足裏やかかとへのダメージを軽減し、疲労の蓄積を抑えてくれます。特に荷物を背負って長距離を歩く登山では、衝撃吸収性能が歩行全体の快適さを大きく左右します。

②次に重要なのが「吸湿速乾性」です。登山中は体温調節のために汗をかきやすく、特に足元はムレやすい部位です。汗を素早く吸収し、同時に外に放出できる素材を使用することで、蒸れによる不快感やマメの発生を防ぐことができます。これにより、足が常にドライに保たれ、長時間の行動中でも快適な状態を維持できます。

③三つ目のポイントは「フィット感」です。登山では足と靴下、靴が一体となることで安全な歩行が可能となります。靴下がズレたりたるんだりすると、その隙間が摩擦となり靴擦れの原因になります。登山用靴下には足首や甲をしっかりホールドする設計や、立体的な編み構造など、ズレにくさに配慮した工夫が数多く施されています。

④そして最後に「耐久性」も無視できない要素です。登山では岩場や泥道を何時間も歩くことがあるため、靴下には高い摩耗耐性が求められます。また、使用後に何度も洗濯しても形崩れせず、クッション性やフィット感を維持できることも大切です。

耐久性の高い靴下は、結果としてコストパフォーマンスにも優れ、長期間の使用においても安心して選べる要素になります。これらの条件をすべて満たしてこそ、登山用靴下としての信頼性があり、登山という過酷な環境下でも足元をしっかりとサポートしてくれるのです。

様々なユーザーの意見・口コミ

実際に登山を経験した多くのユーザーからは、「靴下の選び方ひとつで登山の快適さが大きく変わる」といった意見が数多く寄せられています。特に印象的なのは、「普段使いの靴下で登山に挑んだ結果、汗で蒸れて靴擦れがひどくなり、下山が非常に辛かった」というリアルな失敗談です。

こうした経験を通して、靴下の重要性に気づいた人が少なくありません。一方で、「登山専用靴下に変えたことで、長時間歩いても足が痛くならず、登山そのものがもっと楽しくなった」といったポジティブな体験談も多く見られます。

特に評価が高いのは、モンベルやダーンタフといったアウトドアブランドの製品で、フィット感や耐久性、通気性など、あらゆる面で優れているという声が目立ちます。

また、コストパフォーマンスを重視する人々からは、ワークマンや無印といったブランドの靴下についても、「低価格でも短時間の低山ハイクなら十分に使える」といった意見が寄せられています。

実際に「2足で千円以下でも意外と快適だった」「汗は気になるけれど、軽い登山なら問題なし」といった口コミもあり、登山のレベルや時間によって使い分ける工夫がされていることが分かります。

このように、靴下ひとつを取っても登山の経験や評価は千差万別です。だからこそ重要なのは、ブランドや価格にとらわれず、自分の足の形や感覚、そして行く山の条件に合ったものを選ぶことです。

靴下が登山の成功や満足度に直結するアイテムであることは、実体験を通して多くの人が実感しており、今後も選び方を大切にする姿勢が求められるでしょう。

無印とモンベルの比較

無印良品とモンベルの靴下を比較すると、その違いは非常に明確です。無印の靴下は、やわらかく包み込むような履き心地で、普段使いや室内での利用には最適です。価格も比較的手ごろで、シンプルなデザインと使い勝手の良さから、多くの人に支持されています。

ただし、登山という特別な環境下では、弱点も明らかになります。具体的には、無印の靴下は摩耗にやや弱く、長時間歩行や急な勾配においては靴の中でズレやすい傾向があります。また、素材に綿を多く含むことが多いため、汗を吸収した後の乾きが遅く、結果的に湿気がこもりやすくなるのです。

一方で、モンベルの登山用靴下は、まさに登山に特化した設計が随所に施されています。まず注目すべきは、その高いフィット感です。日本人の足型に合うL字型構造や、ずれにくいリブ編み構造が採用されており、長時間の歩行でも靴下がズレにくく、靴擦れやマメの発生を防ぎます。

さらに、素材には吸湿性と速乾性に優れたメリノウールやウイックロンなどが使用されており、蒸れにくく、常に足元をドライな状態に保ってくれます。耐久性にも優れており、繰り返しの使用や洗濯にも強く、長期間にわたって使用可能です。

特に、長距離の縦走登山や冬季の山行といった過酷なシーンでは、このような性能の違いがはっきりと現れます。モンベルの靴下は、足元の安全性や快適性を第一に考えた設計であり、歩行時の疲労を軽減し、行動中のパフォーマンスを最大限に引き出すことができるのです。

価格面ではモンベルの方が高めではありますが、その分の価値は十分にあるといえるでしょう。安全性や機能性、そして長持ちする耐久性を重視する方にとっては、モンベルの登山用靴下は投資する価値のあるアイテムです。登山の成功と快適さを支える重要な要素として、靴下選びの際にはぜひその違いを意識したいところです。

ワークマン・メリノウール靴下とは

ワークマンのメリノウール靴下は、登山初心者やコストパフォーマンスを重視したい方々に根強い人気があります。最大の魅力はやはりその価格の手頃さで、2足セットで1,000円を切る製品も多く、アウトドア用の装備としては驚くほどリーズナブルです。

価格が安いからといって機能面が全く劣るわけではなく、メリノウールを40~55%程度含む素材構成になっているモデルもあり、優れた保温性と吸湿性を両立しています。また、足裏やつま先、かかとにパイル加工が施されており、適度なクッション性が確保されている点も嬉しいポイントです。

これにより、長時間歩いても足裏に痛みが出にくく、足元の疲労を軽減する効果が期待できます。ふくらはぎ部分の締め付けも適度で、着脱もしやすく、蒸れにくい仕様となっているため、春~秋にかけての登山やアウトドアアクティビティに適しています。

ただし、モンベルやダーンタフなどの登山専用ブランドと比較すると、いくつかの点で性能の差は否めません。具体的には、パイルの密度がやや粗く、長時間の使用や洗濯を繰り返すうちにヘタリやすい傾向があります。

また、縫製の精度や足へのフィット感も専用ブランドほどの一体感は得られないケースがあり、過酷な環境では不安が残ることもあります。

そのため、ワークマンのメリノウール靴下は、日帰りの低山ハイクやウォーキングといった比較的軽めの用途には最適ですが、連日行動を伴う縦走登山や真冬の雪山など、本格的な登山シーンではやや不向きといえるでしょう。

用途に応じた適切な使い分けを意識することで、コストを抑えつつ、登山を快適に楽しむことができます。初心者が登山を始める第一歩として、試しに使ってみるには十分な性能を備えているため、エントリーモデルとして選択肢に入れておくのもおすすめです。

モンベルのソックスの選び方

モンベルの登山用ソックスは、製品ラインナップが非常に豊富であり、初心者からベテラン登山者まで、用途や登山スタイルに応じて柔軟に選べるのが大きな魅力です。例えば、街歩きや旅行などの軽めの用途には薄手タイプのトラベルソックス、日常の散歩や軽登山には中厚手のウォーキングソックスが適しています。

さらに、長距離を歩く縦走登山や寒さの厳しい冬季登山には、極厚手や総パイル仕様のモデルが推奨されており、足元の保温性とクッション性をしっかりと確保してくれます。

また、設計面においてもモンベルは日本人の足型に合うよう工夫されており、L字型の構造や足首に沿ったテーパー形状など、足に自然にフィットする仕様になっています。これにより、長時間の歩行でも靴下がズレにくく、足へのストレスや違和感が軽減されるのです。

特に、足の甲やかかと、足首など部位ごとに編み方を変えることで、しっかりとしたホールド感と柔軟な動きを両立しています。

素材の選択肢も豊富で、メリノウールを使用した高保温モデルや、独自開発のウイックロン素材を用いた速乾タイプなど、環境や気温、体質に応じて細かく選ぶことが可能です。これに加えて、抗菌加工や防臭機能が備わっている製品も多く、長時間履いても清潔かつ快適な状態を保ちやすいのも大きな利点です。

自分の登山スタイルや目的地の環境、季節ごとの気温変化を踏まえたうえで、最適な靴下を選ぶことができれば、足元から快適性とパフォーマンスが大きく向上します。特に登山では、靴下一つの選び方が体調や行動の質に直結するため、こうした細かな配慮があるモンベル製品は、多くの登山者にとって信頼できる選択肢となるでしょう。

以下に、登山用靴下におけるユニクロ・モンベル・ワークマンの比較表を作成しました。比較項目ごとに特徴や違いがひと目でわかるよう整理しています。

| 比較項目 | ユニクロ | モンベル | ワークマン |

|---|---|---|---|

| 対象用途 | 日常生活・軽ハイキング向け | 本格登山・縦走・冬山登山に対応 | 軽登山・日帰りハイク・コスパ重視の初心者向け |

| 価格帯 | 約390〜790円/1足 | 約1,600〜2,600円/1足 | 約500〜1,000円/2足セットもあり |

| 素材の特徴 | 綿・ポリエステル中心 | メリノウール・ウイックロンなど高機能素材 | メリノ混(30〜55%)+合成繊維 |

| 吸湿・速乾性 | 吸湿性はあるが乾きにくい | 非常に優れる | 良好(モデルにより差がある) |

| クッション性 | 薄め、クッション性は弱い | 足裏・かかとに厚めパイル編み | 一部モデルにパイル加工あり |

| フィット感 | 一般的、登山靴との相性に課題あり | L字型設計やリブ構造でズレにくい | 締め付けが適度なモデルが多い |

| 耐久性 | 長時間歩行には不向き | 洗濯・長期使用にも耐える高耐久 | ややへたりやすい傾向 |

| デザイン性 | シンプルで普段使いしやすい | 機能重視でシンプル | 無地〜スポーティなデザインまで幅広い |

| おすすめの使用例 | 軽い散歩・通勤・非常用として | 本格登山・長距離縦走・雪山 | 初心者の低山登山・春夏のハイキング |

結論・選び方のポイント

・本格的な登山・冬山登山をするなら「モンベル」一択

・コスパ優先・気軽な登山なら「ワークマン」も選択肢

・ユニクロは登山靴下の代用には向かないが非常用には可

この比較表を参考に、ご自身の登山スタイルや予算、使う頻度に合った靴下を選んでみてください。

ユニクロより登山用靴下を選ぶ理由

✅登山用の靴下はなぜ厚手?

✅靴下を重ね履きするのはアリ?

✅五本指ソックスを登山で履くデメリット?

✅コスパとおすすめの登山ソックス

✅アウトドア専門製品が安心な理由

✅登山用靴下はユニクロで代用可能か?:総括

登山用の靴下はなぜ厚手?

この理由は主に2つありますが、それぞれの背景には登山という特殊な活動ならではの負荷と環境変化が深く関係しています。第一に挙げられるのが、長時間の歩行に伴う足への強い負荷です。登山では平坦な道だけでなく、岩場や急斜面など多様な地形を歩くため、足裏、かかと、つま先といった部分には常に大きな圧力がかかります。

厚手の靴下はその負荷を和らげるためのクッションとして機能し、足の疲労を軽減してくれます。特に、足裏やかかとにパイル編みが施されたモデルは衝撃を吸収しやすく、下山時の膝や足首への負担を和らげる役割も果たします。

第二に重視されるのが防寒性です。登山では標高が上がるにつれて気温が下がるのが一般的で、夏山でも朝晩は冷え込むことがあります。厚手の靴下は空気の層を含みやすいため、断熱性が高く、足元をしっかりと温めてくれます。

冷えは足先の感覚を鈍らせ、凍傷などのリスクを高める原因にもなり得ますが、厚手の素材でしっかりと覆うことで体温を維持し、血行も促進されやすくなります。特に冬山や標高の高い山域では、靴下の厚みによって快適性と安全性が大きく左右されるため、非常に重要な要素となります。

このように、厚手の登山靴下は単なる履き心地の違いにとどまらず、足を守り、登山全体のパフォーマンスと安全性を高めるために欠かせない装備の一つと言えるのです。

靴下を重ね履きするのはアリ?

たとえ防寒のためでも、基本的にはナシと考える方が安全です。理由は、重ね履きすると足と靴のフィット感が損なわれやすくなり、その結果、靴ずれやマメといったトラブルを引き起こしやすくなるためです。

特に登山では長時間にわたる歩行やアップダウンの激しい道が続くため、ちょっとした靴下のズレが大きな痛みにつながることも珍しくありません。さらに、靴下同士の摩擦が起きることでズレやヨレが生じやすくなり、足の中で靴下がねじれると、それが新たなストレスや足裏の違和感となって歩行の妨げになるのです。

また、重ね履きによって足のボリュームが増すことで、そもそも靴のサイズと合わなくなる可能性もあります。足に過剰な圧迫が加わることで血流が悪くなり、足先の冷えや疲労感の増大といった問題を引き起こすこともあるため注意が必要です。

ただし例外として、インナーソックス(薄手)+厚手の登山ソックスという組み合わせであれば、一定の効果が期待できるケースもあります。インナーソックスが汗を吸収し、外側の厚手ソックスが保温とクッション性を確保することで、蒸れ防止と防寒性を両立することが可能です。

こうした二重構造は、極寒の登山や冬季の縦走登山など、特に冷え対策が重要なシチュエーションでは一定の効果を発揮することがあります。

その際には、あらかじめ登山靴との相性を確認し、フィッティングのテストを事前に行うことが重要です。実際に使用する靴下を履いたうえで靴の試し履きをしておくことで、歩行時の圧迫感やズレの有無を事前に確認できます。

最終的には自分の足や登山スタイルに最も合った方法を見つけることが、快適で安全な登山につながります。

五本指ソックスを登山で履くデメリット?

五本指ソックスは指の間の汗を吸収しやすく、蒸れ防止に役立つ利点がありますが、デメリットもいくつか存在します。まず、初めて履く場合、多くの人が指の間に生地が挟まる感覚に慣れておらず、違和感を覚えることがよくあります。

特に歩き始めのうちは、普段と異なる感触に気が取られてしまい、集中力がそがれることもあるでしょう。慣れてしまえば快適という声も多い一方で、最初の違和感がストレスとなって途中で脱いでしまいたくなることもあります。

さらに、五本指ソックスは指ごとに生地で覆われているため、全体的に足幅が広くなる傾向があります。その結果、登山靴を履いたときにいつもよりきつく感じたり、足の甲や外側に圧迫感が生じることがあります。

この影響で、長時間の歩行になると血流が悪くなったり、足の疲労感が増したりするリスクもあります。また、指の動きが分離されることで、かえって足のバランス感覚に違和感を覚えるケースもあります。

これが長時間歩行時の圧迫感や足の痛みにつながることがあり、結果として登山全体のパフォーマンスに影響することもあるのです。そのため、五本指ソックスを登山で使いたいと考えている場合は、事前に何度か日常のウォーキングや軽いハイキングで試しておくことが非常に重要です。

足と靴の相性、素材の伸び具合、使用時の感覚などを事前に把握しておけば、本番の山行で不快なトラブルを未然に防ぐことができます。

コスパとおすすめの登山ソックス

登山用靴下にはさまざまな価格帯がありますが、コストパフォーマンスを重視する場合には“安すぎず、高すぎない”中間価格帯の製品を選ぶのが賢明です。あまりにも安価な靴下は素材の質や縫製に不安が残ることが多く、すぐにへたってしまう、ズレやすい、蒸れやすいといった問題が起こる可能性があります。

結果として快適性を損ない、登山中のパフォーマンスに悪影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。一方、モンベルのメリノウール靴下や、ワークマンのメリノ混ソックスは、実用性と価格のバランスに優れており、多くの登山者にとって魅力的な選択肢となっています。

モンベルは登山専用設計のためフィット感が高く、素材の耐久性も十分に確保されています。ワークマンは作業用途も意識された商品設計で、コスパ重視の方にとっては初めての登山用靴下として選びやすい存在です。

さらに、DARN TOUGHやSMARTWOOLといった海外ブランドの製品は、耐久性が極めて高く、長期間の使用にも耐えうる品質を誇ります。これらのブランドは一足あたりの価格はやや高めですが、数年単位で履き続けられるほどの耐久性があるため、結果的にコスパが非常に良いと実感するユーザーも多いです。

中には“生涯保証”を掲げている商品もあり、破れたら交換可能という手厚いサポートもあります。このように、価格だけで判断するのではなく、自分の登山スタイル、登る頻度、そして必要とする機能性を総合的に考えたうえで、最も自分に合った靴下を選ぶことが大切です。

アウトドア専門製品が安心な理由

これは「設計思想の違い」に尽きます。日常用の靴下は、普段の生活での快適さやデザイン性、コストのバランスが考慮されており、軽くて履きやすいことが重要視されています。街中を歩く程度であれば、十分にその役割を果たしますが、登山という特殊な状況ではその性能に限界があるのです。

一方で、登山用の靴下は、あくまで過酷な環境下での安全と機能性を第一に設計されています。急な天候変化や長時間の歩行、急勾配や岩場といった厳しいシチュエーションにも耐えられるように、使用されている素材や構造には非常に工夫が凝らされています。

例えば、滑りにくい素材や編み方によって、登山靴の中で足がずれることを防ぎます。また、足裏やかかとなどにクッション性を持たせることで、歩行時の衝撃を吸収し、足の疲労を軽減します。

加えて、汗や水分を効率的に処理できるような吸湿・放湿性に優れた素材が採用されているため、長時間の使用でも足が蒸れにくく、快適な状態を保ちやすいのです。さらに、足へのフィット感やズレにくさも考慮されていて、特に足首からふくらはぎにかけての設計には、締め付けすぎず適度なホールド感を持たせるなどの工夫がなされています。

こうした違いが積み重なった結果、登山中のリスクを最小限に抑え、足元のトラブルを防ぐ役割を果たしてくれるのが、登山用靴下です。その安心感は日常用の靴下とはまったく異なるレベルにあり、本格的に登山を始める方には必須の装備と言っても過言ではありません。

登山用靴下はユニクロで代用可能か?:総括

以下にポイントをまとめました。

• ユニクロの靴下は普段使いにおいては非常に快適で、コストパフォーマンスの高さが魅力的

• パイルソックスやヒートテック仕様は保温性に優れており、冬の街歩きには適している

• 登山では乾きにくい綿素材が主成分である点が大きな弱点となる

• 汗を吸収したあと湿気がこもりやすく、マメや靴擦れといった足のトラブルにつながりやすい

• 靴下がズレたりヨレたりしやすく、不安定な足元が歩行ストレスを引き起こす原因になる

• 日常靴下は登山靴との密着感を保ちにくく、足に余計な隙間や圧迫を生みやすい

• 短時間のハイキングや非常用として携帯する分には活用の余地がある

• 登山用靴下には、衝撃を和らげるクッション性がしっかりと備わっていることが重要

• 汗を素早く外に逃がす吸湿速乾性が快適な登山を支える基本条件となる

• フィット感やホールド性が高い靴下は、長時間の行動中の摩擦を軽減しトラブルを予防する

• 五本指ソックスは蒸れ対策にはなるが、違和感や足の締め付けなどデメリットも多い

• 靴下の重ね履きはフィット感を損ね、血行不良やズレの原因になるため原則として避けるべき

• モンベルの登山靴下は日本人の足型に合わせた設計で、ズレにくく快適に歩行できる仕様

• ワークマンのメリノウール靴下は価格が手頃で、登山初心者が試すのに適した選択肢

• 無印の靴下は日常用としての品質は良いが、登山のような過酷な環境には不十分な面がある

• 専用設計の登山用靴下を選ぶことで、足元の安全性と行動中の快適さを高いレベルで両立できる